がん免疫療法コラム

悪性黒色腫(メラノーマ)とは?ほくろとの見分け方や症状、特徴、治療法など解説

「ただのほくろだろう」と見過ごしていませんか? 皮膚がんの一種である悪性黒色腫(メラノーマ)は、見た目が一般的なほくろとよく似ているため、発見が遅れがちな病気です。悪性黒色腫は進行が速く転移しやすいため、早期発見・早期治療が予後を左右します。

この記事では、悪性黒色腫の基本的な知識から、普通のほくろとの見分け方、症状、進行度に応じた特徴、そして最新の治療法まで、幅広く解説します。自分自身や家族の皮膚をチェックする際の参考に、ぜひご一読ください。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

悪性黒色腫(メラノーマ)とは?

悪性黒色腫(メラノーマ)は、皮膚の色素を作るメラノサイトから発生する皮膚がんの一種です。進行が速く、他の部位に転移しやすいという特徴があります。

しかし、早期に発見し適切な治療を開始すれば、良好な経過も期待できます。紫外線の影響や遺伝的要因などが発症リスクに関わっているとされています。足の裏や手のひら、爪の周囲などにも生じることがあります。

危険なほくろ? 見分ける方法

悪性黒色腫は、見た目が一般的なほくろと似ているため、早期発見のためには注意深い観察が重要です。特に「急にできたほくろ・しみ」や、「以前からあるほくろ・しみの変化」は見逃せないサインです。

ほくろやしみに以下のような症状が見られる場合は、悪性黒色腫の可能性も考慮し、皮膚科専門医の診察を受けることをお勧めします。

- 大人になってから新しくほくろやしみができた

- 以前からあったほくろやしみが急に大きくなった・隆起した

- ほくろやしみの表面がザラザラ・出血しやすい

- ほくろやしみに、かゆみや痛みを感じる

- ほくろやしみの周囲の皮膚に、赤みや炎症が広がっている

特に日本人に多い「末端黒子型メラノーマ」は足の裏や手のひら、爪のまわりなどに発生することが多いといわれています。これらの部位は自分で気づきにくく、発見が遅れやすいため、特に注意が必要です。

悪性黒色腫の自己チェック:ABCDEルール

悪性黒色腫は、初期の段階で適切に発見できれば治療効果が高まります。そのため、日常的な皮膚のセルフチェックが重要となります。米国皮膚科学会などで推奨されている「ABCDEルール」は、悪性黒色腫を見分けるための5つの視点を示したものです。

- A(Asymmetry/左右非対称):ほくろやしみの形が左右で対称でない

- B(Border/境界):ほくろやしみの周囲の輪郭がギザギザ、不明瞭

- C(Color/色):ほくろやしみの色にムラがある(黒・茶・赤などが混ざる)

- D(Diameter/直径):ほくろやしみが6mmを超える大きさである

- E(Evolving/変化):ほくろやしみの大きさ・色・形などに変化がある

この5項目のうち一つでも該当するものがあれば、悪性黒色腫の可能性があります。できるだけ早く皮膚科専門医を受診し、相談することをお勧めします。

悪性黒色腫の症状と特徴

悪性黒色腫は、多くの場合、皮膚の見た目の変化として現れます。そのため、早期発見のためには日常的なセルフチェックが重要です。特に、日本人に多い「末端黒子型」は、足の裏や手のひら、爪のまわりなどに現れやすいため、発見が遅れがちです。

以下に、悪性黒色腫でよく見られる症状や特徴をまとめます。

| 症状・部位 | 特徴 |

| 皮膚の変化 | 黒または茶色のしみやほくろが急に大きくなる、色にムラが出るなど |

| 表面の異常 | 盛り上がり、ただれ、出血、かゆみや痛みが生じることがある |

| 症状がよく現れる部位(日本人) | 足の裏、手のひら、爪のまわり(末端黒子型) |

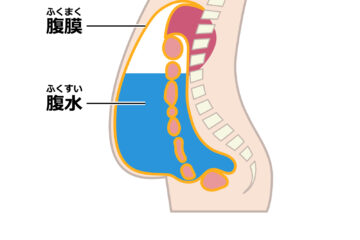

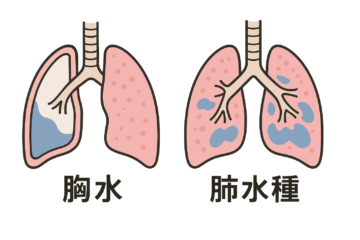

| 進行時の転移症状 | リンパ節の腫れ、肺や肝臓の機能低下、脳転移による神経症状(けいれん等) |

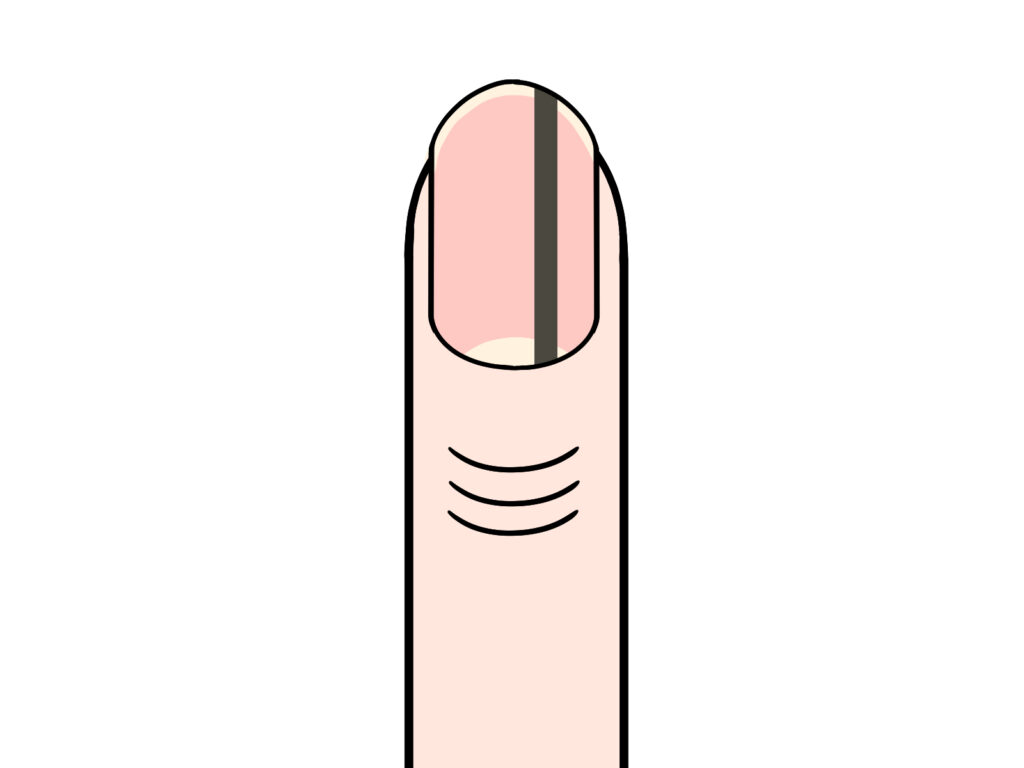

爪の悪性黒色腫:爪下メラノーマ

爪下メラノーマは、爪の下にあるメラノサイトから発生する悪性黒色腫の一種で、日本人の悪性黒色腫の中では、比較的多く見られるタイプの一つです。初期段階では内出血や色素沈着と間違えられることも多く、発見が遅れやすい点が特徴です。主に手や足の親指に多くみられるといわれています。

以下は、爪下メラノーマに見られる代表的な症状です。

| 症状・所見 | 特徴 |

| 縦方向の色素線(縦条色素線) | 爪に黒や茶色の線が入り、次第に太くなる |

| ハッチンソン徴候 | 色素が爪の周囲の皮膚まで広がる |

| 爪の変形・割れ | 爪が浮き上がる、割れる、変形するなどの変化 |

悪性黒色腫のステージ

悪性黒色腫の進行度は、腫瘍の厚さや潰瘍の有無、リンパ節や他臓器への転移の有無などをもとにステージ(病期)分類されます。ステージが進むにつれて治療の難易度や予後が変わるため、診断時の正確な分類が非常に重要です。いつから症状があるのか、痛みやかゆみなどの自覚症状の有無や程度など、症状や変化について、詳しく医師に伝えましょう。

以下は、代表的なステージ分類の概要です。

| ステージ0 | 表皮内にとどまるごく初期の段階(上皮内がん) |

| ステージ1 | 腫瘍が皮膚の表面、またはそのすぐ下の比較的浅い部分にとどまっている状態で、厚さ1〜2mm程度。リンパ節転移は認められない |

| ステージ2 | 腫瘍がより深くなり(2mm以上)、潰瘍を伴うこともある。リンパ節への転移はない |

| ステージ3 | リンパ節への転移が認められるが、他臓器への転移はない |

| ステージ4 | 肺・肝臓・脳などの遠隔臓器への転移を伴う進行期 |

ステージ0〜1では外科的切除によって治癒が期待できる一方、ステージ3以降では免疫療法や分子標的治療などを含む集学的治療が検討されます。また、再発や転移のリスクに備えた長期的な経過観察も重要となります。

悪性黒色腫の治療法

悪性黒色腫の治療は、がんの進行度や体の状態に応じて複数の方法を組み合わせて行われます。ここでは代表的な治療法である手術や薬物療法について、主な種類と特徴を解説します。

手術

手術は、悪性黒色腫の基本的な治療法であり、特に早期ステージにおいては根治を目指す上で最も効果的な方法です。手術では、腫瘍とその周囲の皮膚を十分に切除する「広範囲切除」が原則で、がんの深さや位置に応じて切除範囲が調整されます。さらに、がんの進行度や転移のリスクを考慮し、最初にがんが転移しやすいとされるリンパ節の状態を調べる検査や、必要に応じて周囲のリンパ節を切除する手術が追加で行われることもあります。

| 手術の種類 | 内容 |

| 広範囲切除 | 腫瘍と周囲の正常皮膚を安全域を持って切除 |

| センチネルリンパ節生検 | 最初にがんが転移する可能性のあるリンパ節を確認・切除 |

| リンパ節郭清 | リンパ節への転移が確定した場合、周辺のリンパ節を広く切除する |

免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によって抑えられている免疫の働きを回復させ、患者さま自身の免疫でがんを攻撃する力を高める薬です。悪性黒色腫では、がんの進行や再発時に特に効果が期待される治療法として注目されています。代表的な薬剤には、ニボルマブ(オプジーボ)やイピリムマブ(ヤーボイ)などがあり、単独または併用で使用されます。

主な副作用には以下のようなものがあります。

- 発熱や倦怠感

- 下痢・腸炎

- 肝機能障害(ASTやALTの上昇)

- 皮膚の発疹やかゆみ

- 内分泌異常(甲状腺炎、副腎機能低下など)

これらは免疫が過剰に反応して起こるため、定期的な血液検査や診察による管理が必要です。

分子標的薬

分子標的薬は、がん細胞特有の遺伝子変異や異常なタンパク質を標的にして作用する治療薬です。悪性黒色腫では、特に「BRAF遺伝子変異」が確認された患者さまに対して使用されることがあり、高い治療効果が期待されます。免疫チェックポイント阻害薬と比較して即効性がある点が特徴です。

| 薬剤名 | 特徴・適応 |

| ダブラフェニブ+トラメチニブ | BRAF遺伝子変異陽性例に使用。2剤併用で効果を高める |

| エンコラフェニブ+ビニメチニブ | BRAF阻害薬とMEK阻害薬の併用。進行黒色腫に対する標準的治療薬 |

ただし、副作用として発熱、関節痛、皮疹などが現れることがあります。そのため、医師による継続的なモニタリングと管理が必要です。

化学療法

化学療法は、がん細胞の分裂や増殖を抑える薬剤を用いた治療法です。悪性黒色腫の治療では、免疫療法や分子標的薬の開発が進み、これらが第一選択の治療となることが多くなりました。そのため、化学療法が第一選択として推奨される状況は以前より限られてきていますが、これらの新しい治療法が適応とならない場合や、他の治療と併用する際には依然として重要な治療選択肢であり、一定の効果が期待できるケースもあります。

| 薬剤名 | 特徴・用途 |

| ダカルバジン | 長年使用されてきた代表的な抗がん剤。手術での完全な切除が難しい、またはリンパ節や他の臓器に転移が見られる進行性の悪性黒色腫に適応 |

| テモゾロミド | 経口投与が可能で、副作用管理が比較的しやすい |

| ニムスチン | 放射線療法と併用されることがある脳転移への補助治療薬 |

副作用としては吐き気、脱毛、骨髄抑制などが見られ、治療中は体調管理と血液検査が欠かせません。

免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫機能を活性化し、がん細胞を排除しやすくする治療法です。免疫チェックポイント阻害薬以外にも、ワクチン療法や細胞療法など、複数のアプローチが研究・実用化されています。これらの治療は、進行がんや再発例に対する新たな選択肢として期待されています。

| 治療法 | 内容・特徴 |

| ペプチドワクチン療法 | がん抗原を含むワクチンで免疫を誘導。再発予防などに期待 |

| 樹状細胞ワクチン療法 | 樹状細胞に抗原を提示させてT細胞を活性化。個別対応が必要 |

| エフェクターT細胞療法 | 活性化したT細胞を体外で増殖・強化して体内に戻す細胞治療 |

これらはまだ臨床試験段階のものも多く、効果や適応には個人差がありますが、今後の発展が注目される分野です。

悪性黒色腫と免疫療法

悪性黒色腫は進行が早く、再発や転移のリスクも高いため、従来の手術や化学療法に加えて、免疫療法が重要な役割を担うようになってきました。なかでも、免疫チェックポイント阻害薬は、患者さま自身の免疫機能を再活性化させることで、がんに対する新たな治療の道を切り拓いてきました。

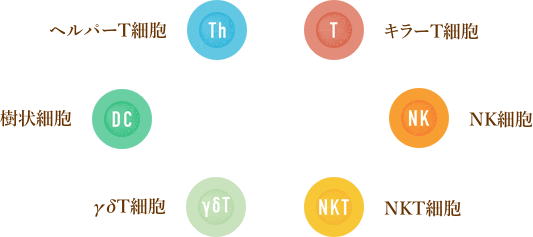

一方で、すべての患者さまに効果があるわけではなく、効果が限定的なケースや副作用に悩まされる例もあります。そうした背景の中で注目されているのが、複数の免疫細胞を活用して多面的にがんへ働きかける「6種複合免疫療法」です。この治療法は、6種類の免疫細胞を活性化させることで、悪性黒色腫の新たな選択肢として期待が高まっています。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00