6種複合免疫療法

がん免疫療法

「第四の選択肢」としてのがん免疫療法

がん免疫療法は、がん治療の第四の選択肢と呼ばれています。従来から、「外科手術」、「化学療法(抗がん剤)、「放射線治療」ががんの三大療法と呼ばれてきました。いずれの方法も長い歴史の中で発展してきたがんの治療法ですが、現在に至ってもそれぞれにメリット・デメリットが存在しています。

がん免疫療法についてもその歴史は長く、1980年代にアメリカの国立がん研究所でスティーブン・ローゼンバーグ医師によって行われた研究がその始まりだと言われています。

その後も世界中で研究が積み重ねられ、近年の技術進歩、特に再生医療や遺伝子解析の技術が飛躍的に発展した結果、一般的ながん治療の方法として確立されるようになりました。

がん免疫療法の特徴は、私たちの体の中にもとからある免疫の力を使う点にあります。免疫の状態をより良くし、がんと闘いやすい状態を作ることによって、がんの発生・増殖を防ぎ、既にあるがんについては縮小・消失を狙います。

このため、従来の三大療法と比較して副作用や体への負担が少ないことがメリットとして挙げられます。

※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

| 外科手術 | 化学療法 (抗がん剤) |

放射線治療 | 免疫療法 | |

|---|---|---|---|---|

| メリット |

|

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

|

※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

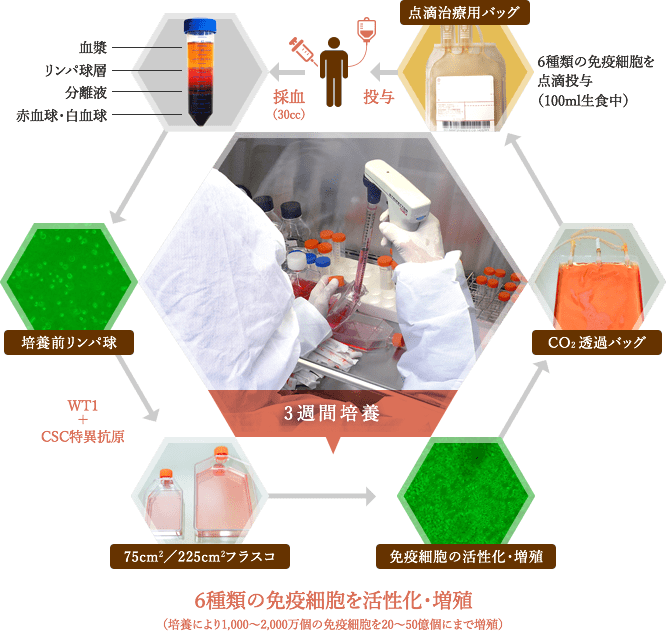

採血と点滴による治療

6種複合免疫療法とは、がんの免疫療法の1つで血液中に含まれる免疫細胞を取り出し、より効果的にがんを攻撃できるように活性化·増殖させ体内に戻し、がんと闘う力を増強させる治療法です。約3週間の培養で、1,000~2,000万個だった細胞が20~50億個にまで増殖し、治療は採血と点滴だけで非常に簡単です。また、ご自身の細胞を使う治療法なので副作用や入院もほとんどなく、お体への負担が少ない治療法です。

がん免疫療法は患者様の

負担を減らします

提携医療機関をお探しの方

自宅から通いやすい提携医療機関をお探しの方は、

こちら(6種複合免疫療法)からお問い合わせください

6種複合免疫療法

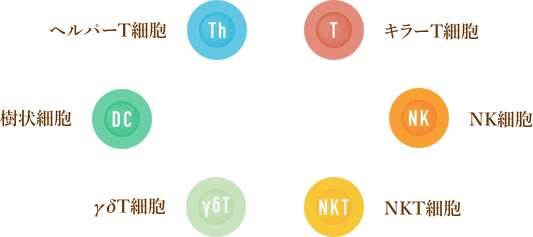

免疫細胞のチームプレー

6種複合免疫療法は、それぞれ役割が異なる代表的な6種類の免疫細胞が1つのチームとなって働くことで、より高い効果を目指します。

- ヘルパーT細胞 免疫の司令塔となる

- ヘルパーT細胞は、免疫の司令塔と言われる細胞です。樹状細胞から異物(抗原)の情報を受け取ると、免疫活性化物質(サイトカイン)を放出してキラーT細胞やNK細胞などの各実行部隊に攻撃の指令を出します。

- キラーT細胞 指令に忠実に働く

- キラーT細胞は、自分自身を証明する「証」を持っているがん細胞を破壊することができます。しかし多くの場合、がん細胞は自分自身を証明する「証」を隠しているため、すべてのがん細胞を破壊することができません。キラーT細胞は、CTL細胞(細胞障害性Tリンパ球)とも呼ばれています。

- NK細胞 がんを見つけ次第、退治する

- NK(ナチュラルキラー)細胞は、常に体内をパトロールしています。がん細胞を見つけると直ちに攻撃を開始し、がん細胞を破壊します。NK細胞は「証」を持っているがん細胞も、隠しているがん細胞も見つけ出し、直接攻撃・破壊することができます。しかし時には「証」を持っているがん細胞を取り逃がしてしまうこともあります。

- NKT細胞 自らも戦う、がん治療の究極の助っ人

- キラーT細胞とNK細胞の問題を解決できる、両方の性質を持つ新しいタイプのリンパ球です。自分自身を証明する「証」を隠しているがん細胞を見つけ出し、直接攻撃・破壊することができます。がん治療において究極の助っ人のような存在で、抗がん剤や放射線で傷害を受けた細胞や組織の修復もできることがわかってきました。

- γδT細胞 抗腫瘍作用でがんを退治する

- γδ(ガンマ・デルタ)T細胞は強力な抗腫瘍作用をもち、自分自身を証明する「証」を隠しているがん細胞でも排除します。また、感染初期の免疫反応に応え、感染症から全身を防御したり、傷害を受けた細胞や組織の修復を助ける働きがあります。

- 樹状細胞 敵の情報を入手し、攻撃目標を伝達

-

抗原提示細胞とも呼ばれ、門番のような存在です。体内に侵入してきた異物(抗原)をいち早く見つけ出し、その情報をヘルパーT、キラーT、NKTなどの免疫細胞に伝え、免疫反応が起こるようにスイッチを入れる役目をする細胞です。

末梢血中の樹状細胞は未熟であり、がん抗原を認識することが困難です。樹状細胞が成熟するためには活性化したNKT細胞の存在が必要です。特許を取得した最新技術によりNKT細胞を活性化し、樹状細胞を成熟させます。

また、成熟した樹状細胞は体内でNKT細胞を活性化、増殖させます。6種複合免疫療法「CSC」では、成熟した樹状細胞に全配列型WT1ペプチド抗原、がん幹細胞ペプチド抗原を認識させて、がん細胞を攻撃する強力な免疫反応を引き起こさせます。

がん免疫療法は患者様の

負担を減らします

提携医療機関をお探しの方

自宅から通いやすい提携医療機関をお探しの方は、

こちら(6種複合免疫療法)からお問い合わせください

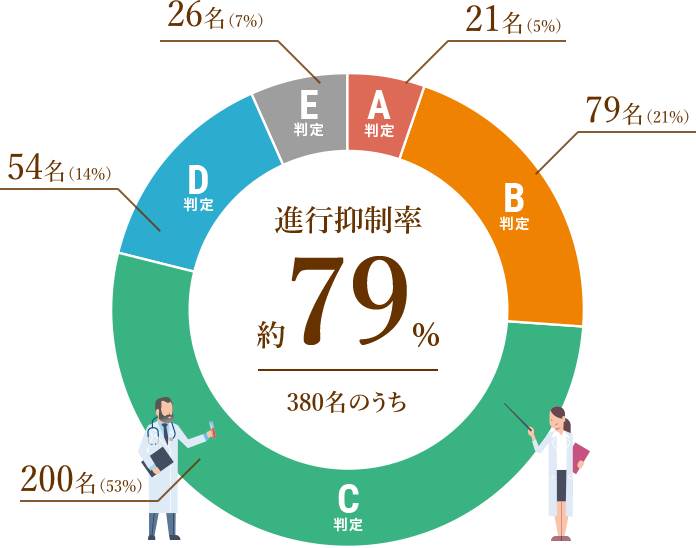

効果と実績

6種複合免疫療法の治療効果

「6回(1クール)の治療を終えた」患者様の治療効果をご紹介します。

- 判定基準

-

-

- 大きく減少

- 腫瘍の大幅な減少が認められた状態。

-

- 減少

- 腫瘍の減少が認められた状態。

-

- 変化なし

- 腫瘍の大きさに変化がない状態。

-

- 少し大きくなった

- 腫瘍のわずかな増大が認められた状態。

-

- 大きくなった

- 腫瘍の増大が認められた状態。

-

治療後に腫瘍の大きさを医師が判定し、

進行抑制率は約79%(380名中300名)

という結果になりました。

A判定~C判定の方は進行が抑制されたと評価

調査人数:380名 調査期間:2020年06月~2024年07月

過去治療したがん種

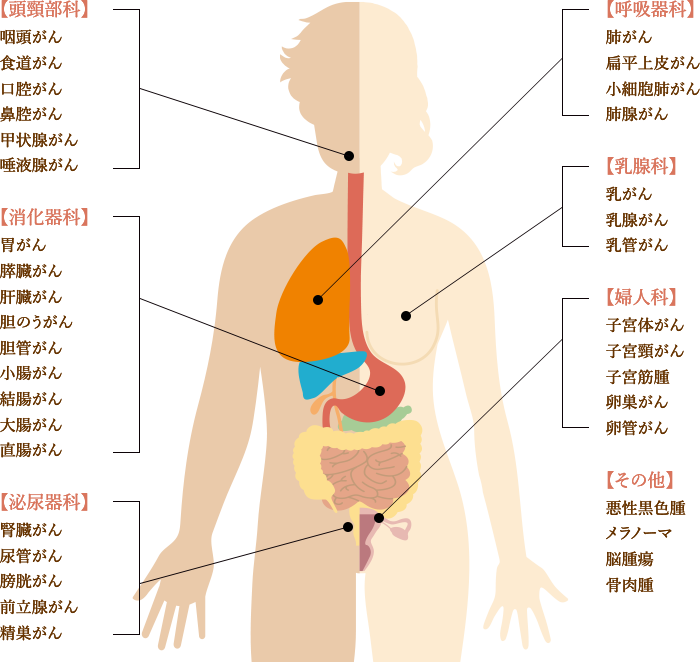

6種複合免疫療法で過去に治療したがん種の一部を記載いたします。

ほぼ全てのがん種に対応しているため、記載されていないがん種や希少がんでも治療可能です。

※上記以外にも希少がん等で多くの治療実績があります。