がん免疫療法コラム

末期の胃がんとは?症状・治療法・免疫療法まで徹底解説

末期の胃がんと診断されても、すべてを悲観する必要はありません。

現在では、医療の進歩により多様な治療法が選択できるようになり、例えばステージ4と診断された胃がんでも、実際に症状が改善し、日常生活を取り戻している方もいます。

今回の記事では、日本人に多い胃がんの現状や末期の定義、代表的な症状、最新の治療法まで、希望を持って向き合うための情報をわかりやすく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

末期の胃がんでも諦める必要はない

進行した胃がんと診断された場合でも、諦める必要はありません。

医療技術の進歩により、胃がんの死亡率は年々減少しています。以下詳しく解説します。

日本人に多い胃がんの現状と統計

胃がんは、日本人に多いがんの一つであり、特に高齢層での発症が多く見られます。

統計によると、年間約12万人が新たに胃がんと診断されており、男性に多く発症する傾向があります。

背景には、ピロリ菌感染や塩分の多い食生活などが関係していると考えられています。一方で、診断技術や治療の進歩により、進行がんであっても治療により状態が安定する例も増え、治療の選択肢はより多様化しています。

死亡率は低下傾向・完治例も増加

かつては胃がんといえば高い死亡率が課題でしたが、現在ではその傾向に変化が見られます。

厚生労働省の統計によると、胃がんによる死亡数は年々減少傾向にあり、医療技術の進歩が背景にあると考えられています。

特に、内視鏡技術の向上や化学療法の進化、個別化された治療法の選択が可能になったことで、完治といえる症例も増えてきました。

また、再発リスクの管理や生活支援の体制も整い、治療後も安定した生活を送る人が増えています。

ステージ4(末期)でも治った、と言えるケースは存在する

胃がんがステージ4と診断された場合でも、必ずしも希望を失う必要はありません。

遠隔転移があるなど進行した状態でも、抗がん剤治療や免疫療法の進歩により、がんの進行を抑え、長期にわたり日常生活を維持できる例が増えています。

なかには、がんが縮小し手術が可能となった結果、寛解状態(術後に再発の兆候がない)が長く続いているケースもあります。

こうした例は少数ながら実在し、「完治に近い経過」と捉えられることもあります。

ステージ4(末期)の胃がんとは?

「ステージ4」または「末期の胃がん」とは、がんが進行して他の臓器へ広がった状態を指します。

ここではその定義や特徴、症状などについて詳しく解説していきます。

「末期」「ステージ4」の定義

胃がんの進行度は、TNM分類(腫瘍T・リンパ節N・転移M)をもとにステージ(病期)で示されます。

ステージ4とは、がんが胃の外にまで広がり、他の臓器や遠隔リンパ節などに転移している状態を指します。

例えば、腫瘍が隣接臓器に浸潤しているT4b、リンパ節への広範な転移を示すN3、遠隔転移を意味するM1などが該当します。

これらのうちいずれか、あるいは複数が確認された場合、胃がんはステージ4と診断されます。

なお、「末期がん」という言葉は医学的な定義ではなく、治療が難しく予後が限られる状況を指す際に使われる表現であり、必ずしもステージ4と同義ではありません。

転移の有無と範囲

ステージ4の胃がんでは、がんが胃の壁を超えて広がり、他の臓器に転移していることが多く見られます。

転移の有無とその広がり方は、治療の選択肢や症状の現れ方に大きく関わってきます。

特に転移しやすい主な部位は以下のとおりです。

| 転移先の臓器 | 特徴・影響 |

| 肝臓 | 血流が豊富なため、胃から流れ出たがん細胞が集まりやすく、転移の頻度が高い。 |

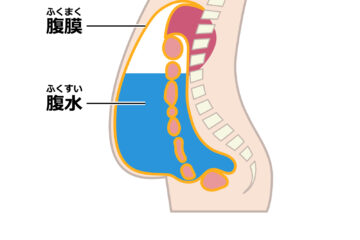

| 腹膜 | がん細胞が腹腔内に散らばりやすく、腹水がたまる原因となる。進行すると腹部の張りや食欲不振を招く。 |

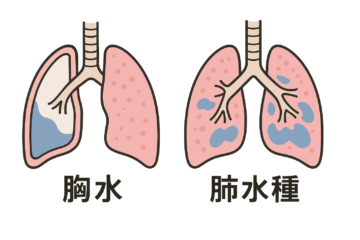

| 肺 | 血液やリンパの流れを通じてがん細胞が移動。咳や息切れなどの呼吸器症状が現れることがある。 |

これらの転移は単独で起こる場合もあれば、複数の臓器に同時に広がっていることもあります。

余命宣告の意味とその限界

医師から伝えられる余命は、これまでの統計や臨床経験に基づいて示される目安にすぎません。

例えば「余命3か月」と言われても、実際にはそれより短い場合もあれば、何年も元気に生活を続けているケースもあります。

体の状態や治療への反応は一人ひとり異なるため、余命はあくまで「参考」であり、確定的な期限ではありません。

また、医師によっては患者さまの気持ちに配慮し、あえて具体的な期間を伝えないこともあります。

大切なのは、数字にとらわれすぎず、自分らしい時間をどう過ごすかを考えることです。

末期胃がんの代表的な症状

末期の胃がんでは、がんの進行や転移に伴い、全身にさまざまな症状が現れることがあります。

これらの症状はがんの広がり方や個人の体力によって異なりますが、代表的なものとして以下が挙げられます。

| 症状 | 説明 |

| 体重減少 | 食欲の低下や栄養の吸収不良により、短期間で著しい体重減少が見られることがある。 |

| 腹水 | 腹膜転移により腹腔内に水分がたまり、お腹の張りや圧迫感、呼吸のしづらさが生じることがある。 |

| 倦怠感(だるさ) | 全身のエネルギーが消耗し、常に疲労感があり、日常生活に支障をきたすほどの体力低下が続く。 |

| 吐き気や嘔吐 | 胃の出口付近にがんが広がると食物が通過できず、嘔吐や食後の不快感が起こることがある。 |

| 便通の異常 | 下痢・便秘のほか、がんからの出血により黒色便(タール便)が見られることもある。 |

これらの症状は苦痛を伴うこともありますが、緩和ケアを取り入れることで日常生活を少しでも快適に保つことが可能です。

末期胃がんの原因とリスク因子

胃がんが進行する背景には、さまざまな要因が関係しています。

ここでは、末期胃がんの発症につながると考えられている主なリスク因子について解説します。

ヘリコバクター・ピロリ菌感染

ヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃がんの発症に深く関わっているとされています。

特に幼少期に感染すると、長年にわたり慢性的な炎症を引き起こし、やがて萎縮性胃炎や腸上皮化生といった前がん状態へと進行することがあります。

こうした変化が蓄積されることで、がん細胞が生まれるリスクが高まるのです。

現在では、ピロリ菌感染が胃がんの最大の危険因子の一つとされており、除菌治療によって発症リスクを下げることも可能です。

慢性胃炎の進行

慢性胃炎は、胃の粘膜に炎症が長期間続く状態で、特にピロリ菌感染により引き起こされるケースが多く見られます。

炎症が長引くと、胃粘膜が徐々に薄くなり(萎縮性胃炎)、さらに腸のような性質に変化する「腸上皮化生」へと進行することがあります。

こうした変化は、正常な細胞ががん化しやすい環境をつくり出すため、胃がんのリスクが高まります。

初期には自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまうケースも少なくありません。

遺伝的要因

胃がんは多くの場合、生活習慣や感染症が関与しますが、なかには遺伝的な素因が関係しているケースもあります。

例えば、家族内で胃がんの発症者が複数いる場合、共通の生活環境に加え、がんを引き起こしやすい体質が遺伝している可能性があります。

また、「遺伝性びまん性胃がん(HDGC)」のように、特定の遺伝子変異(CDH1遺伝子など)により発症リスクが大きく高まることもあります。

生活習慣の影響

日々の生活習慣も、胃がんの発症や進行に大きく関わっています。

特に以下の要因は、リスクを高めるとされています。

| 生活習慣 | 説明 |

| 高塩分の食事 | 漬物・塩辛・干物など塩分が多い食品は胃粘膜を傷つけやすく、慢性的な炎症やがん発生のリスクを高める。 |

| 喫煙 | タバコに含まれる化学物質が胃の細胞にダメージを与え、がん化を促進する可能性がある。 |

| 過度な飲酒 | アルコールは胃の粘膜を繰り返し刺激し、炎症や粘膜障害を引き起こしやすくなる。長期的にはがんのリスクとなる。 |

| 運動不足 | 運動不足は肥満や糖代謝異常のリスクを高め、全身のがん発症リスクを間接的に上昇させる要因となる。 |

これらの習慣を見直すことで、胃がんの予防や進行の抑制につながる可能性があります。

末期胃がんの治療の選択肢

末期の胃がんであっても、症状の緩和や進行の抑制、生活の質を保つことを目的とした治療法がいくつも存在します。

ここでは現在選択されている主な治療法についてご紹介します。

化学療法

化学療法は、薬剤によってがん細胞の増殖を抑える治療法で、末期胃がんにおいても中心的な役割を担います。

治癒を目的とするというよりは、がんの進行を遅らせたり、症状を緩和したりすることが目的となります。

使用される抗がん剤は複数あり、組み合わせることで効果を高める治療が行われます。

例えば、フルオロウラシル系やプラチナ系薬剤などがよく用いられています。

副作用には吐き気、倦怠感、白血球の減少などがありますが、最近では副作用を軽減しながら治療を続けられる工夫も進んでいます。

分子標的薬

分子標的薬は、がん細胞の特定の分子や機能を狙って作用する薬剤で、正常な細胞への影響を抑えながら治療できるのが特徴です。

胃がんでは、HER2というたんぱく質が過剰に発現している場合、「トラスツズマブ(ハーセプチン)」などの薬が使われます。

また、血管新生を抑える「ラパチニブ」や「ラムシルマブ」なども、進行胃がんの治療に使用されることがあります。

従来の化学療法と併用されることも多く、患者さまのがんのタイプや体調に応じて適切に選択されます。

免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、本来がん細胞に対する攻撃力を持つ免疫細胞の働きを活性化させる治療法です。

がん細胞は「免疫のブレーキ」を利用して攻撃を逃れていますが、この薬はそのブレーキを解除し、免疫が再びがんと闘えるようにします。

胃がんでは、「ニボルマブ(オプジーボ)」が代表的で、特定の条件を満たす進行胃がんの治療に使われています。

効果が出るまでに時間がかかることもありますが、一部の患者さまではがんの縮小や長期間の病状安定がみられるなど、注目が高まっています。

免疫療法

免疫療法は、体内の免疫機能を活性化させることでがんと戦う力を引き出す治療法であり、近年、胃がんの治療でも注目を集めています。

特に末期胃がんにおいては、標準治療が難しい症例や再発後の選択肢として検討されることが増えています。

- がんワクチン療法:がん特有の抗原に免疫を反応させる治療で、一部の胃がんに対する臨床研究も進められています。

- 樹状細胞ワクチン療法:がん抗原を提示する免疫細胞を用いて免疫を活性化させる方法です。

- 活性化リンパ球療法:患者さま自身の免疫細胞を取り出して増殖・活性化し、体内に戻す治療も行われています。

これらは現在、自由診療や研究段階で提供されていることが多く、今後の発展が期待される治療法です。

さらに、他の治療法との併用による相乗効果も視野に入れた治療戦略が検討されていくと考えられ、その中でも特に「6種複合免疫療法」が注目されています。

6種複合免疫療法は、免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻し、がんと闘う力を増強させるという、従来の治療法とは異なるアプローチでがんの進行を抑えることが期待されます。

以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00