がん免疫療法コラム

胃がんと背中の痛みの関係とは?転移やスキルス胃がんについても解説

胃がんの症状が進行すると背中に痛みを感じるケースがあり、背中の痛みと胃がんには、一定の関係性があります。

今回の記事では、胃がんと背中の痛みの関係、転移による影響、さらにスキルス胃がんと背中の痛み、そして治療法について、詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

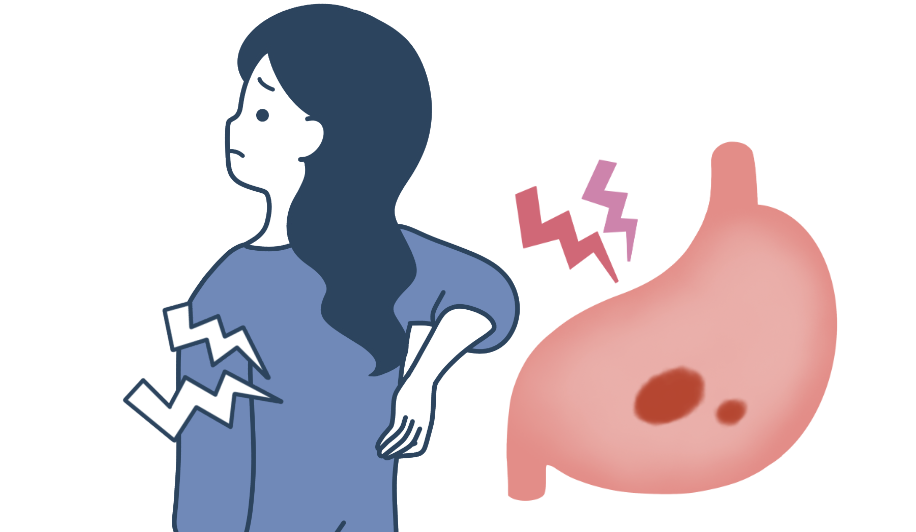

胃がんと背中の痛みの関係とは?

胃がんを原因とする背中の痛みは、胃がんが進行することで周囲の神経や組織に影響を及ぼすことが主な原因とされています。

特に胃の後部に腫瘍がある場合、近くを通る神経が圧迫され痛みが背中に放散することがあります。

また、胃がんが膵臓や十二指腸などの周辺臓器に広がった場合にも、痛みが強くなることがあります。

その理由は、炎症が広範囲に及ぶことで神経が敏感になり、痛みを引き起こすためです。

胃がんを原因とする背中の痛みは病状の進行度や体の反応によって異なりますが、適切なケアを受けることで症状の緩和が期待できます。

背中の痛みで考えられる胃がん以外のがんとは

背中の痛みは、胃がんだけでなく、他のがんでも現れることがあります。

その理由は胃がんによる背中の痛み同様、がんが周囲の臓器や神経に広がったり、転移によって神経を圧迫したりすることが原因です。

ここでは、背中の痛みと関係する他のがんについて解説します。

膵臓がん

膵臓は背中側に位置しているため、腫瘍が周囲の神経や組織を圧迫すると、背中に痛みを感じることがあります。

特に膵臓の尾部に腫瘍がある場合、背中の左側に痛みを訴えるケースが多いです。

膵臓がんによる痛みは、体を前かがみにすると軽くなることが特徴です。

また、背中の痛みに加え、黄疸(皮膚や目が黄色くなる症状)、体重減少、食欲不振などが同時に現れる場合があります。

肺がん

背中の痛みがある場合、肺がんが関係している可能性も考えられます。

特に肺の後方に腫瘍が発生した場合や、がんが胸膜や背中側の神経に広がると、痛みが背中にまで感じられることがあります。

また、肺がんが進行して骨に転移した際には、肋骨や背骨の痛みとして現れることもあります。

肺がんによる背中の痛みは、呼吸や姿勢の変化に伴って強まることが特徴です。

さらに肺がんでは、慢性的な咳、血痰、息切れといった症状が加わります。

背中の痛みのがん以外の原因とは

背中の痛みは、がん以外にもさまざまな要因で引き起こされることがあります。

筋肉や関節の問題、内臓の疾患、神経の圧迫など、原因は多岐にわたります。

ここでは、背中の痛みに関連するがん以外の主な原因について詳しく解説します。

筋肉や骨の問題

長時間の不良姿勢や重い物を持ち上げる動作が原因で、背中の筋肉に負担がかかり痛みを引き起こすことがあります。

特にデスクワークやスマートフォンの操作が続くと、肩甲骨周辺の筋肉が緊張して痛みを感じることが一般的です。

また、加齢や骨粗しょう症による背骨の変形、椎間板の損傷が慢性的な痛みの原因となることもあります。

たとえば、椎間板ヘルニアでは神経が圧迫されるため、背中だけでなく手足にしびれや痛みが広がる場合があります。

内臓疾患による背中の痛み

膵炎や胆石症は、膵臓や胆嚢の異常により背中に痛みが現れることがあり、膵炎では背中の中央から左側にかけて鈍い痛みを感じることが特徴です。

胆石症では、右肩甲骨周辺に痛みが広がる場合があります。

また、腎臓の疾患も背中の痛みの原因の一つです。

腎盂腎炎や尿路結石では、腰から背中にかけて鋭い痛みを感じることが多く、発熱や血尿が伴う場合もあります。

これらの内臓疾患による痛みは、姿勢や筋肉の問題による痛みとは異なり、安静にしていても軽減しにくい点が特徴です。

神経の圧迫による背中の痛み

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、背骨周辺の異常によって神経が刺激されることで背中の痛みが発生することがあります。

椎間板ヘルニアの場合、椎間板が突出して神経根を圧迫するため、背中だけでなく肩や腕、腰にも痛みや痺れが広がります。

また、帯状疱疹が原因で神経に炎症が起こり、鋭い痛みが背中に現れることもあります。

この場合、皮膚に発疹や水疱が現れる点が特徴です。

これらの痛みは、体勢や動きによって悪化しやすい傾向があります。

特に椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、長時間同じ姿勢を続けることが難しい痛みが見られます。

胃がんが転移すると痛みがある?

胃がんが進行して他の臓器に転移すると、転移先の部位によって痛みが生じることがあります。

特にリンパ節や、骨、肝臓などに転移すると、背中や腰、腹部に痛みを感じることが少なくありません。

リンパ節転移

胃がんがリンパ節に転移すると、転移した部位によって痛みや圧迫感が生じることがあります。

リンパ節は体内の多くの場所に存在し、胃の近くでは特に腹部や背中に影響を与える場合があります。

リンパ節が腫れると、周囲の組織や神経を圧迫し、腹部やわき腹に痛みや不快感を引き起こすことがあります。

一部のケースでは、背中に鈍い痛みを感じることもありますが、主な症状は腹部に集中することが多いです。

また、腫れが血流やリンパ液の流れを妨げることで、倦怠感や浮腫といった症状が現れる場合もあります。

血行性転移

胃がんが血行性転移を起こすと、がん細胞が血液を通じて肝臓や骨、肺などに広がります。

これにより、転移した部位で痛みが生じる場合があります。

たとえば、肝臓に転移した場合、腫れや被膜の緊張が原因で右肩や背中に鈍い痛みを感じることがあります。

この痛みは横になる姿勢や深呼吸で悪化することが特徴です。

また、骨に転移した場合は背骨や肋骨などに痛みが現れ、進行すると慢性的になり、日常生活に影響を及ぼします。腹膜播種

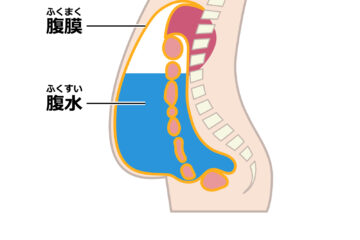

胃がんが腹膜播種を起こすと、がん細胞が腹膜に広がり、腹腔内に散らばる形で転移します。

この状態では、腹部に不快感や痛みが現れるほか、腹水が溜まることでお腹の張りや膨満感を感じることがあります。

これらの症状が続くと、腹部の圧迫感が間接的に背中の張りや疲労感を引き起こすこともあります。

腹膜播種が進むと、腹水の増加が内臓や腹部の神経を圧迫し、痛みが強くなる場合があります。

また、腸閉塞や消化不良が生じることもあり、日常生活に支障をきたします。

スキルス胃がんに背中の痛みはある?

スキルス胃がんは、胃の壁全体が硬化し、進行が速いという特徴を持つ特殊なタイプの胃がんです。

初期の症状が乏しいため、発見が遅れることが多く、進行に伴って周囲の臓器や組織に広がることで痛みが生じることがあります。

たとえば、膵臓にがんが浸潤すると、背中や腰に鈍い痛みが現れる場合があります。

また、腹膜播種を伴うスキルス胃がんの場合、腹水の貯留や腸管への圧迫が、間接的に背中の張りや痛みを引き起こすこともあります。

これらの痛みはがんの進行度や転移の場所によって異なりますが、持続する痛みや強い違和感がある場合は、がんが周囲の組織に影響を及ぼしている可能性があります。

スキルス胃がんの検査

スキルス胃がんは、初期段階では自覚症状が少ないため、進行した状態で発見されることが多い病気です。

進行すると胃の不快感や食欲不振、腹部の膨満感、さらには背中や腹部の痛みなどが現れることがあります。

スキルス胃がんにおける主な検査は以下の通りです。

内視鏡検査

胃内部を直接観察し、異常を確認します。スキルス胃がんは腫瘍性病変がわかりにくいことがあるため、胃壁の硬化や粘膜の変化を注意深く調べます。

生検

内視鏡で異常が確認された場合、粘膜の一部を採取して病理検査を行い、がん細胞の有無や種類を特定します。

画像検査

CTやMRIで、がんの進行度や周囲の臓器への浸潤、転移の有無を確認します。

スキルス胃がんの症状

スキルス胃がんは初期症状が乏しい一方、進行に伴いさまざまな症状が現れます。

胃の不快感や痛み

胃壁が硬化することで消化機能が低下し、食後に胃が重く感じたり、鈍い痛みを覚えることがあります。

食欲不振や体重減少

胃の圧迫感や消化不良が食欲を低下させ、急激な体重減少につながる場合があります。

腹部の膨満感

腹水がたまることでお腹が張り、不快感を覚えることがあります。腹膜播種を伴う場合に顕著です。

貧血や倦怠感

消化器からの微小な出血や栄養吸収の低下により貧血が進行し、疲労感や全身のだるさを引き起こすことがあります。

胃がんの治療方法

胃がんの治療方法は、がんの進行度、患者さまの体調、そして転移の有無などを考慮して決定されます。

主な治療法には外科手術、薬物療法、放射線療法があり、状況に応じてこれらを組み合わせて行うこともあります。

進行がんや転移がある場合でも、症状を和らげ生活の質(QOL)を保つための治療が可能です。

手術

手術は胃がんの治療法の中でも広く行われる方法で、病状に応じて治療の中心となります。

手術の種類は、がんの進行度や位置によって異なり、それぞれ特徴があります。

- 内視鏡的粘膜切除術(EMR)・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

早期胃がんで転移のリスクが低い場合に適用される治療法です。内視鏡を使用してがんがある粘膜を切除するため、体への負担が少なく、回復も早い点が特徴です。

- 部分切除

胃の一部を切除する手術で、がんが胃の限られた範囲にとどまっている場合に行われます。胃の機能をできるだけ維持できるため、術後の生活への影響が比較的少ない点が特長です。

- 胃全摘出術

進行胃がんや広範囲にがんが広がっている場合に行われる治療法です。胃全体と周囲のリンパ節を切除するため、術後は消化機能が大きく変化します。そのため、リハビリや食事指導を受けながら生活を整えていく必要があります。

薬物療法

薬物療法は、胃がんの進行度や患者さまの体調に合わせて選択される治療法で、化学療法、分子標的薬が含まれます。

手術後の再発予防や進行がんの進行抑制、症状緩和を目的として行われます。

- 化学療法

抗がん剤を使用してがん細胞の増殖を抑える治療法です。進行がんや転移がある場合に用いられることが多く、複数の薬剤を組み合わせて行うこともあります。治療中に吐き気や脱毛などの副作用が生じることがありますが、これらを軽減するための対策が充実しており、患者さまが治療を続けやすい環境が整えられています。

- 分子標的薬

がん細胞の特定の分子を標的とする薬剤で、がんの成長や転移を抑える効果があります。HER2陽性の胃がんに対して使用されるトラスツズマブなどが代表例です。副作用が比較的少ない点が特徴で、他の治療法と併用されることが多いです。

放射線療法

放射線療法は、胃がん治療において、高エネルギーの放射線を用いてがん細胞を破壊し、その増殖を抑える方法です。

主に手術や薬物療法と併用され、進行がんや転移がある場合には、症状を緩和する目的でも使用されます。

- 局所制御

放射線を胃やその周辺に集中的に照射することで、がん細胞の増殖を抑えます。最新の技術により、周囲の正常な組織への影響を最小限に抑えながら、治療の効果を高めることが可能です。

- 症状の緩和

がんが臓器や神経を圧迫して痛みや出血を引き起こしている場合、放射線療法はこれらの症状を軽減するために有効とされています。痛みが和らぐことで、患者さまの生活の質が向上することが期待されます。

緩和ケア

緩和ケアは、胃がんを含む重い病気を抱える患者さまが、生活の質を向上させながら過ごせるよう支える重要なケアです。

治療そのものを目的とするのではなく、がんによる痛みや不快な症状を和らげ、患者さまやご家族の心身の負担を軽減することを目指します。

- 痛みや症状の緩和

胃がんに伴う腹部や背中の痛み、吐き気、食欲不振といった症状を和らげるため、薬物療法や適切な栄養管理が行われます。これにより、患者さまが少しでも快適に過ごせる環境を整えます。

- 心理的・精神的サポート

病気に対する不安やストレスを軽減するため、専門のカウンセラーや心理士が心のケアを提供します。このサポートは患者さまだけでなく、ご家族も対象とし、心の安定を支えます。

- 生活の質の向上

単に症状を緩和するだけでなく、患者さまが自分らしく過ごせるよう、日常生活での希望や活動を尊重したサポートが行われます。

免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫力を活性化し、がん細胞を攻撃する治療法です。

大きく以下の2つに分けられます。

- 免疫チェックポイント阻害薬による治療

- 免疫細胞療法

免疫チェックポイント阻害役による治療は、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を保つための薬を用います。

免疫細胞療法は体の中にある免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内に戻し、がんと闘う力を増強させます。

また、手術・放射線治療・薬物療法と組み合わせることで相乗効果が期待できます。

免疫細胞療法の中でも最近注目されているのが、「6種複合免疫療法」です。

6種複合免疫療法には、以下のような特徴があります。

- 身体への負担が少ない

手術や化学療法に比べて副作用が軽減される場合が多く、体力を維持しながら治療を受けられることが期待されます。 - がんの進行抑制

転移したがんに対しても効果が期待され、がんの進行を遅らせる可能性があります。

さらに詳しい内容を、以下解説していきます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00