がん免疫療法コラム

肺がんと血痰について|他の病気の血痰との違い、受けるべき検査や治療法など解説

血痰は肺がんの代表的な症状のひとつですが、気管支炎や肺炎などの病気でもみられるため、自己判断は難しいものです。

「どんな血痰なら注意が必要なのか」「風邪や炎症との違いはあるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。

今回の記事では、肺がんによる血痰の特徴、他の病気との違い、さらに受けるべき検査や治療法について詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

血痰とは?痰に血が混ざる仕組み

血痰とは痰に血液が混ざった状態を指し、呼吸器のどこかで出血が起こっているサインです。痰の色や血の混じり方によって、出血部位をある程度推測できます。

| 血の特徴 | 疑われる出血部位 |

| 鮮やかな赤色で筋状に混ざる | 気道・喉 |

| 暗赤色でどろっとした血が多い | 肺・気管支 |

原因としては、気管支炎や肺炎などの炎症性疾患から肺結核や肺がんといった重篤な病気まで幅広く考えられます。出血は、炎症や腫瘍によって血管が傷つき、血液が気道に漏れ出すことで起こります。

肺がんと血痰の関係

血痰は肺がんの重要なサインの一つであり、病気の進行度によって現れ方が変化します。

ここでは、肺がんで血痰が出る理由や初期症状としての特徴、進行した場合の症状の出方について解説します。

肺がんで血痰が出る理由

肺がんでは、腫瘍が気管支や肺の血管を侵食・圧迫することで出血が生じ、それが痰に混じって血痰として現れることがあります。

特に腫瘍が気道内に露出している場合、呼吸や咳による刺激で血管が傷つきやすく、少量の出血が繰り返されることがあります。

初期症状としての血痰の特徴

肺がんの初期では自覚症状が少ないことも多いですが、血痰が最初のサインとなるケースがあります。

- 出血量は少ない(痰に細い血の筋が混じる程度)

- 一時的にしかみられない

- 咳や胸の痛みといった明確な症状を伴わない

このように、初期の血痰は軽度で目立ちにくい症状です。

進行した場合の血痰の出方

肺がんが進行すると、腫瘍が大きくなり気管支や肺血管をさらに傷つけるため、血痰の量が増え色も濃くなっていきます。

- 痰全体が赤く染まる

- どろっとした血の塊が混じる

- 出血が長期間続く

- 大量の出血(喀血)がある

- 呼吸困難や貧血といった全身症状が現れる

また、進行がんでは咳や胸痛、体重減少など他の症状も伴いやすく、血痰がより顕著な形で現れる傾向があります。

血痰が出るときに考えられる他の病気

血痰は肺がんだけでなく、さまざまな呼吸器疾患でもみられる症状です。

ここでは急性気管支炎や肺炎、結核、気管支拡張症など、血痰の原因となり得る代表的な病気について解説します。

急性気管支炎・肺炎

急性気管支炎や肺炎は、細菌やウイルス感染によって気道や肺に炎症が起こる病気です。

炎症によって粘膜が傷つきやすくなり、咳とともに少量の血が痰に混じって血痰として現れることがあります。特に強い咳の繰り返しは血管を刺激し、筋状の血が混じる原因となります。

また、発熱や倦怠感、胸の痛みなどの全身症状を伴うことが多く、痰が黄色や緑色に濁ることも特徴です。

結核

結核は結核菌によって肺に慢性的な炎症が起こる感染症で、血痰は代表的な症状の一つです。炎症によって肺組織が壊され、血管が傷つくことで出血が起こり、痰に血が混じります。

初期には軽い咳や微熱、体のだるさなど風邪に似た症状で始まることが多く、進行すると慢性的な咳や体重減少、寝汗などを伴います。

血痰は少量から始まりますが、悪化すると大量に出血する「喀血」を引き起こすこともあります。

気管支拡張症

気管支拡張症は、気管支の壁が慢性的な炎症や感染によって破壊され、異常に拡張してしまう病気です。

拡張した気管支には痰がたまりやすく、細菌感染を繰り返すことで慢性的な咳や大量の痰が生じます。その過程で脆くなった血管が傷つきやすくなり、血痰として現れることがあります。

血痰は少量で筋状の出血から多量の出血までさまざまで、症状の程度によって大きく異なります。

その他

血痰は、肺がんや結核、炎症性疾患以外にもさまざまな原因で起こることがあります。

| 病気・要因 | メカニズム | 血痰の特徴・症状 |

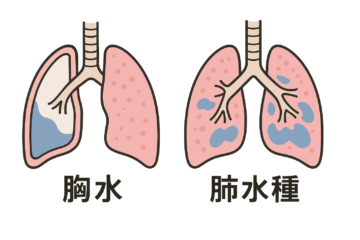

| 肺梗塞 | 血管が詰まり肺組織が壊死 | 突然の胸痛・呼吸困難とともに血痰が出る |

| 心不全 | 肺の血流が滞り、血液がにじみ出る | ピンク色の泡状の痰 |

| 外傷・異物・抗凝固薬 | 気管支の損傷や出血傾向の増加 | 出血しやすく血痰につながる |

血痰の原因は多岐にわたるため、自己判断で放置せず、症状が続く場合や繰り返す場合には医療機関を受診することが大切です。

肺がんの血痰と他の病気の血痰の違い

血痰は一時的な炎症によっても起こりますが、長く続く場合や他の肺がん症状を伴う場合には、肺がんの可能性を考える必要があります。

ここでは、炎症性の血痰との違いや注意すべきサインについて整理します。

短期間で治まる炎症性の血痰と、長期的に続く血痰

血痰は、気管支炎や肺炎といった炎症性疾患でもみられます。この場合、強い咳によって粘膜が傷つき少量の血が混じることが多く、適切な治療や休養で数日から数週間のうちに自然に治まるのが一般的です。

一方、肺がんによる血痰は長期的に続きやすく、少量でも繰り返し現れることが特徴です。

咳・体重減少・胸痛・倦怠感などの症状がある場合は要注意

血痰が続くうえに、咳や体重減少、胸の痛み、強い倦怠感といった症状を伴う場合は注意が必要です。これらは肺がんに特徴的にみられる症状であり、炎症性疾患や一時的な感染による血痰とは異なる重要なサインといえます。

特に、長期間にわたり症状が改善しない、あるいは徐々に悪化している場合には、進行性の病気が背景にある可能性が高まります。

年齢・喫煙歴によってリスクが高まる

肺がんのリスクは年齢や生活習慣によって大きく異なります。特に中高年以上では細胞の修復機能が低下するため、がんが発生しやすくなります。

また、喫煙歴がある人はたばこの有害物質が長期間にわたり気道や肺を傷つけることで、肺がんのリスクが著しく高まります。禁煙後もリスクはすぐにゼロにはならず、長年の喫煙経験がある人は血痰を軽視しないことが重要です。

血痰が出たときに受けるべき検査

血痰は軽い炎症から肺がんのような重大な病気まで原因が幅広いため、適切な検査で特定する必要があります。

ここでは胸部X線検査、CT検査、喀痰細胞診、気管支鏡検査といった代表的な検査方法について解説します。

胸部X線検査

胸部X線検査は、血痰の原因を調べる際にまず行われる基本的な画像検査です。肺や気管支、心臓周囲の状態を簡便に確認でき、肺炎や結核、腫瘍などの有無を把握する手がかりになります。

検査自体は短時間で終了し、被ばく量も少ないため体への負担が小さい点が特徴です。

ただし、早期の肺がんや小さな病変は写りにくく、異常が見つからない場合でも病気が否定されるわけではありません。そのため、X線で異常が疑われた場合や症状が続く場合には、より精密なCT検査や内視鏡検査に進みます。

CT検査

CT検査は、X線を使って体を断面ごとに撮影し、肺や気管支の内部を立体的に確認できる精密検査です。胸部X線では見えにくい小さな病変や腫瘍の広がり、さらに血管やリンパ節への影響まで詳細に評価できます。

血痰が続く場合、CT検査によって炎症性疾患か腫瘍性疾患かを区別する手がかりが得られ、診断の確実性が高まります。

検査時間は短く、非侵襲的に行える点がメリットですが、被ばく量がX線より多いため必要性を考慮して実施されます。CTで異常が認められた場合は、さらに喀痰細胞診や気管支鏡検査によって確定診断が行われます。

喀痰細胞診

喀痰細胞診は、痰に含まれる細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞や異常細胞の有無を調べる検査です。特に肺がんの早期発見に有用であり、血痰が繰り返しみられる場合に行われることが多い方法です。

採取は比較的簡単で、数日間の痰を集めるだけで実施できるため、体への負担が少ない点が特徴です。

ただし、必ずしもすべての症例で異常細胞を検出できるわけではなく、陰性だからといってがんを完全に否定できるものではありません。そのため、画像検査や気管支鏡検査と組み合わせて診断の精度を高めます。

気管支鏡検査

気管支鏡検査は、先端にカメラの付いた細い管を気管や気管支に挿入し、内部を直接観察する検査です。

病変の位置や広がりを確認できるだけでなく、組織や細胞を採取して病理検査を行えるため、肺がんの確定診断に欠かせない方法です。さらに、出血の原因となっている部位を直接確認できる点も大きな利点です。

一方で、鎮静剤や局所麻酔を使用して行うため、体への負担や合併症のリスクがゼロではありません。

肺がんの治療法

肺がんの治療は、がんの種類や進行度、患者さまの体力や合併症の有無によって選択されます。

ここでは、代表的な治療法である手術療法、放射線療法、薬物療法について解説します。

手術療法

肺がんの治療において、手術療法は根治を目指す最も基本的な方法の一つです。

主に早期の非小細胞肺がんが対象となり、腫瘍を含む肺の一部(肺葉や区域)を切除し、必要に応じてリンパ節も取り除きます。進行度や腫瘍の位置によっては、肺全体を切除する場合もあります。

近年では胸腔鏡手術やロボット支援手術など、体への負担を軽減する低侵襲手術が普及しており、術後の回復や生活の質の維持に役立っています。

ただし、手術が適応とならない場合も多いため、一般的に他の治療法と組み合わせて検討されます。

放射線療法

放射線療法は、高エネルギーの放射線を腫瘍に照射し、がん細胞の増殖を抑える治療法です。

肺がんでは手術が難しい場合や、高齢・合併症で外科的治療ができない患者さまに用いられることが多く、局所的に腫瘍を制御する効果が期待できます。

特に近年は定位放射線治療(SBRT)が導入され、限られた範囲の早期肺がんに対して手術に近い効果が報告されています。また、進行肺がんでは症状緩和を目的に照射するケースもあります。

副作用としては、照射部位の炎症や咳、倦怠感などがみられることがあり、経過観察をしながら治療が進められます。

薬物療法

肺がんの薬物療法は、全身に作用する治療として進行例を中心に行われます。従来の抗がん剤による化学療法に加え、近年では分子標的薬が広く用いられるようになりました。

分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定の遺伝子変異やタンパク質を狙い撃ちすることで、より効果的で副作用を抑えた治療が可能です。

薬物療法は単独で行われる場合もあれば、放射線療法や免疫療法と組み合わせて効果を高めることもあります。

肺がんと免疫療法

従来の治療法に加え、肺がん治療の新しい選択肢として注目されている「免疫療法」について解説します。

免疫療法とは、私たちの体に本来備わっている免疫システムを活性化させ、がん細胞を排除するよう促す治療法です。

免疫療法は主に以下の2つに分類されます。

- 免疫チェックポイント阻害薬による治療

- 免疫細胞療法

それぞれの治療法について、詳しく解説します。

免疫チェックポイント阻害薬による治療

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫システムの働きを抑える仕組みを解除する治療法です。

免疫チェックポイント阻害薬は化学療法の一つで、手術後の追加治療や手術が難しい進行がんの治療に使用されます。

免疫チェックポイント阻害薬には副作用があり、以下のような症状が報告されています。

- 間質性肺炎:肺に炎症が生じ、呼吸困難を引き起こすことがあります。

- 大腸炎:腹痛や下痢を伴う腸の炎症です。

- 一型糖尿病:血糖値のコントロールが難しくなる可能性があります。

- 甲状腺機能障害:甲状腺の働きが低下または亢進します。

- 肝・腎機能障害:肝臓や腎臓の働きに異常が生じることがあります。

- 皮膚障害:発疹やかゆみが出る場合があります。

- 筋炎や重症筋無力症:筋力の低下や疲労感が生じることがあります。

- ぶどう膜炎:目の炎症による視力障害が起こることがあります。

免疫細胞療法

免疫細胞療法は、患者さま自身の血液から採取した免疫細胞を体外で増殖・活性化させ、それを点滴などで体内に戻す治療法です。

この治療法は、重篤な副作用のリスクが比較的低いことが特徴で、体への負担も少ないことから、さまざまながんの治療に用いられています。

しかし、軽度の副作用が生じる場合もあります。

また、全ての医療保険が適用されるわけではないこと、治療効果に個人差がある点には、注意が必要です。

免疫細胞療法には複数の種類がありますが、中でも注目されているのが「6種複合免疫療法」です。

以下で詳しく解説します。

6種複合免疫療法とは?

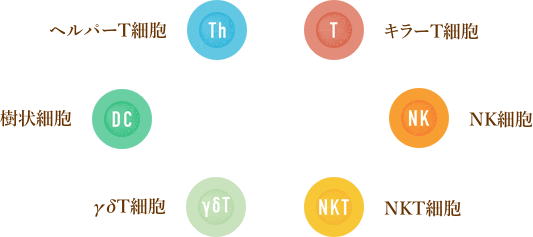

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00