がん免疫療法コラム

大腸がんの血便はどんな感じ?痔との違い、検査や治療法など解説

血便は大腸がんの代表的な症状のひとつですが、痔などでも起こるため自己判断は難しいものです。

「どんな血便なら注意が必要なのか」「痔との違いはあるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。

今回の記事では、大腸がんによる血便の特徴、痔との見分け方、検査や治療法など詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

血便とは?便に血が混ざる仕組みについて

血便とは、排便の際に便に血液が混ざって出てくる状態を指します。血の色や混じり方によって、出血部位を推測できます。

鮮やかな赤色の血であれば、肛門や直腸など下部消化管からの出血が多くみられます。反対に、暗赤色や黒っぽい場合は大腸や胃など上部消化管からの出血が疑われます。

出血の原因はさまざまで、痔や大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患などが挙げられます。便と血が混ざる過程で、色や形態が変化することもあります。

血便そのものは病名ではなく、あくまで症状の一つです。したがって、原因となる疾患を特定することが重要です。

大腸がんと血便の関係

血便は大腸がんの代表的なサインの一つです。その現れ方は、病気の進行度によって変化します。

ここでは、大腸がんで血便が出る理由や初期症状としての特徴、そして進行した場合に見られる血便の出方について解説します。

大腸がんで血便が出る理由

大腸がんでは、腫瘍が大腸の粘膜にできることで表面が傷つきやすくなり、排便時に便がこすれることで出血が起こります。特に便が硬い場合や、腫瘍のある部位を通過するときに出血しやすく、便に血が混ざって血便として現れます。

血便は痔など他の病気でも見られる症状ですが、大腸がんの可能性を示す重要なサインの一つです。繰り返し起こる場合は、早めに精密検査を受けることが大切です。

初期症状としての血便の特徴

大腸がんの初期では、血便が唯一の症状として現れることもあります。

出血量は少なく、便の表面に薄く血が付着する程度であるため、痔による出血と区別がつきにくいのが特徴です。特に鮮やかな赤色の血が断続的に見られる場合は、直腸やS状結腸など下部大腸での出血が疑われます。

また、出血が少量でも長期間にわたって繰り返されることがあります。そのまま放置すると、貧血や体調不良につながる恐れがあるため注意が必要です。

進行した場合の血便の出方

大腸がんが進行すると、腫瘍が大きくなり便の通過を妨げるため、出血量が増え、血便がより目立つようになります。具体的には、次のような症状が見られることがあります。

- 便全体が暗赤色に染まる

- どろっとした血や血の塊が混じる

- 慢性的な貧血が起こり、めまい・倦怠感など全身症状が現れる

- 便秘や下痢の繰り返し、腹痛を伴う

こうした血便は痔などの良性疾患と異なり、持続的かつ全身にも影響を及ぼす点が特徴です。

血便が出るときに考えられる他の病気

血便は大腸がんだけでなく、さまざまな病気でも起こり得る症状です。

ここでは痔や大腸ポリープ、炎症性腸疾患、感染性腸炎など、血便の原因となる代表的な病気について解説します。

痔(痔核・裂肛)

血便の原因として最も多いのが、痔による出血です。

| 病名 | 出血の特徴 | 随伴症状 |

| 痔核(いぼ痔) | 排便時に鮮やかな赤い血が便やトイレットペーパーに付着 | 痛みは少ないことが多い |

| 裂肛(切れ痔) | 肛門の皮膚が切れて出血 | 排便時に強い痛みを伴う |

いずれも出血量は少量で、便に混じるというよりは便の表面やトイレットペーパーに血が付着する形で現れます。

痔による血便は多くの場合良性ですが、大腸がんなど重篤な病気と区別が難しい場合もあります。出血が続く場合は、必ず医療機関での検査を受けましょう。

大腸ポリープ

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできる良性の隆起性病変で、多くは自覚症状がありません。

しかし、ポリープの表面が便でこすれて傷つくと出血し、血便として気づかれることがあります。特に便の表面に赤い血が付着する形で現れることが多いのが特徴です。

大部分のポリープは良性ですが、中には大腸がんへ進行するタイプもあるため注意が必要です。内視鏡検査で発見された場合、その場で切除することが可能であり、早期に治療することでがん化を予防できます。

潰瘍性大腸炎やクローン病

潰瘍性大腸炎やクローン病は、腸に慢性的な炎症が起こる「炎症性腸疾患」に分類されます。

| 病名 | 炎症の範囲 | 主な症状 |

| 潰瘍性大腸炎 | 大腸の粘膜にびらんや潰瘍が生じる | 粘血便、下痢の繰り返し |

| クローン病 | 口から肛門まで消化管全体に炎症が及ぶ可能性 | 血便、腹痛、発熱、体重減少 |

いずれも症状が長期にわたり再燃と寛解を繰り返すのが特徴です。放置すると腸管の狭窄や穿孔といった合併症を起こす危険性があります。

感染性腸炎

感染性腸炎は、細菌やウイルス、寄生虫などの感染によって腸に炎症が起こる病気です。

主な原因菌としては以下が知られています。

- カンピロバクター

- サルモネラ

- 大腸菌O-157 など

症状は下痢・腹痛・発熱が中心で、腸の粘膜が傷つくことで血便がみられることもあります。

発症は急激で、食事や水分の摂取状況と関連している場合が多いため、経過を医師に具体的に伝えることが診断の助けになります。

多くは自然に回復しますが、重症化すると脱水や合併症を引き起こすこともあるため注意が必要です

大腸がんの出血と痔の出血の違い

血便が見られた場合、その原因が大腸がんなのか、痔によるものなのかを見極めることはとても重要です。

ここでは、大腸がんによる出血と痔による出血の特徴の違いを整理し、分かりやすく解説します。

大腸がんの出血の特徴

大腸がんによる出血の仕方は、腫瘍の位置によって異なります。

| 出血部位 | 血や便の色の特徴 |

| 直腸・肛門に近い部位 | 鮮やかな赤色 |

| 上行結腸・横行結腸など奥の部位 | 暗赤色、または黒っぽい便 |

また、出血量が少なくても長期間にわたって繰り返されるのが特徴で、貧血や体調不良につながるケースもあります。

痔による出血とは異なり、痛みを伴わないことが多いため、「無症状なのに血便が続く」という場合は大腸がんを疑う重要なサインとなります。

痔の出血の特徴

痔による出血は、排便時に肛門付近が刺激されて起こるため、鮮やかな赤色の血が便やトイレットペーパーに付着するのが特徴です。

痔核(いぼ痔)

痔核は、肛門周囲の血管がうっ血して腫れることで生じる病気です。

| 原因 |

|

| 症状 |

|

痔核は痛みを伴わないことも多いですが、腫れが強くなると違和感や出血量の増加を招く場合があります。また、出血が続くと貧血の原因になることもあります。

裂肛(切れ痔)

裂肛は、肛門の皮膚が裂けて起こる病気です。

| 原因 |

|

| 症状 |

|

出血量は多くありませんが、強い痛みがしばらく続きます。そのため排便を恐れて便秘を悪化させる悪循環に陥ることもあります。

慢性化すると肛門の周囲に硬いしこり(見張りいぼ)ができたり、肛門が狭くなったりすることがあります。

大腸がんにおける血便の頻度は?

大腸がんの症状として、血便は比較的よくみられるサインの一つです。ただし、その頻度はがんの部位や進行度によって異なります。

| 発生部位 | 頻度 |

| 直腸・S状結腸(下部大腸) | 患者の約半数に認められる |

| 上行結腸・横行結腸(上部大腸) | 頻度は低い |

血便は大腸がんに特有の症状ではありませんが、繰り返し見られる場合には重要な手がかりとなります。

血便が出たときに受けるべき検査

血便は痔から大腸がんまで原因が幅広いため、正確な診断には適切な検査が欠かせません。

ここでは代表的な検査である便潜血検査、大腸内視鏡検査、CT・注腸検査について解説します。

便潜血検査

便潜血検査は、肉眼では確認できないごく少量の出血を検出する検査で、大腸がんや大腸ポリープなどの早期発見に役立ちます。

便を採取して専用の試薬で血液の有無を調べる簡単な方法であり、健康診断やがん検診でも広く行われています。

ただし、陽性だからといって必ずしも大腸がんを意味するわけではありません。痔や炎症による出血でも反応が出ることがあります。

そのため、便潜血検査が陽性であった場合には、大腸内視鏡検査などの精密検査を受けて原因を確認することが重要です。

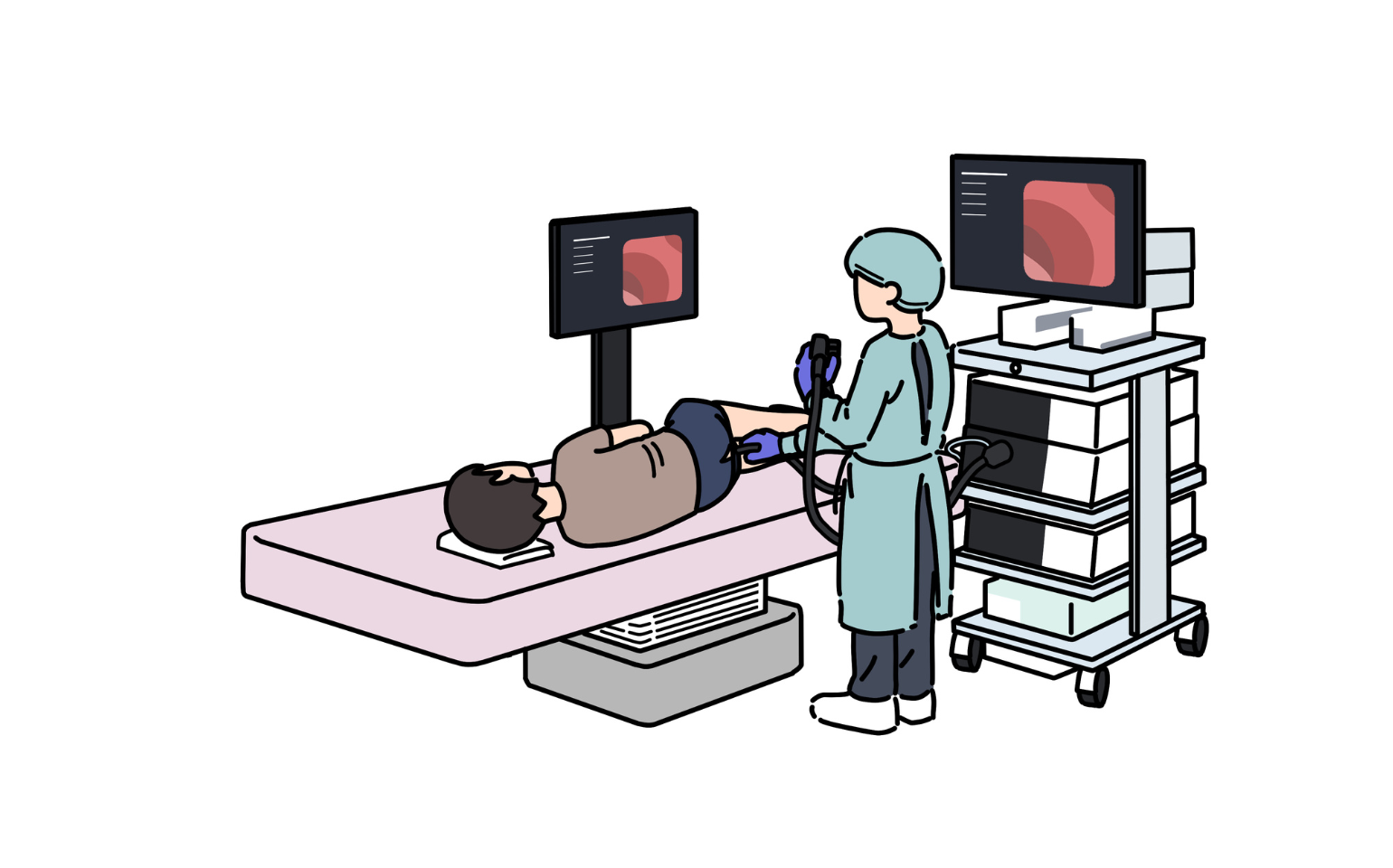

大腸内視鏡検査

大腸内視鏡検査は、先端にカメラの付いた細い管を肛門から挿入し、大腸全体を直接観察できる検査です。

粘膜の状態を詳しく確認できるため、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などの診断において、最も信頼性の高い方法とされています。

異常が見つかった場合は、その場で組織を採取して病理検査を行ったり、小さなポリープであれば切除することも可能です。

前処置として腸をきれいにする必要があり、やや負担の大きい検査ではありますが、原因を特定できる確実性が高いため、血便が続く場合には非常に重要な検査です。

CT・注腸検査

CT検査や注腸検査は、大腸内を画像として捉え、病変の有無や広がりを確認するために行われます。

CT検査

断層画像を用いて大腸の形態を立体的に描出できる検査です。内視鏡が届きにくい部位の評価にも有効です。

注腸検査

バリウムや空気を肛門から注入し、X線で大腸の形を映し出す検査です。ポリープや狭窄の発見に役立ちます。

どちらも大腸内視鏡検査に比べて侵襲が少ないため、全身状態によっては選択されることもあります。ただし、確定診断や病理検査は行えないため、異常が見つかった場合には内視鏡による精密検査が必要です。

大腸がんの治療法

大腸がんの治療は、がんの進行度や発生部位、患者さまの全身状態によって選択されます。

ここでは代表的な治療法である手術療法、放射線療法、化学療法、そして免疫療法について解説します。

手術療法

大腸がんの治療において、手術療法は最も基本的で重要な方法です。がんが発生した部位を含めて大腸の一部を切除し、必要に応じてリンパ節も一緒に取り除きます。

近年では腹腔鏡手術やロボット支援手術など、体への負担を軽減する低侵襲手術も普及しており、術後の回復や生活への影響を抑えやすくなっています。

進行度によっては人工肛門(ストーマ)の造設が必要になる場合もあります。これは状況に応じて一時的に行われることもあれば、永久的に設置されることもあります。

手術は単独で行われることもありますが、多くの場合は再発予防を目的として化学療法や放射線療法と組み合わせて行われます。

放射線療法

放射線療法は、高エネルギーの放射線を照射して、がん細胞の増殖を抑える治療法です。

大腸がんでは特に直腸がんで用いられることが多く、手術前に腫瘍を小さくして切除しやすくする「術前放射線療法」として行われるケースがあります。

また、手術が難しい場合や再発リスクが高い場合には、放射線で症状を和らげる目的で使用されることもあります。

局所的に治療できる利点がありますが、照射部位によっては腸炎や下痢などの副作用が起こることもあるため、綿密な計画と経過観察が必要です。

放射線療法は化学療法や手術と組み合わせることで、さらに効果を高めることが期待されます。

化学療法

化学療法は、大腸がんの治療において全身に作用する方法です。手術後の再発予防や、転移がある場合の進行抑制に用いられます。

代表的なのは抗がん剤による化学療法で、がん細胞の増殖を抑える効果があります。近年では分子標的薬も導入され、がんの成長に関与する特定の分子を狙い撃ちすることで、従来よりも効率的な治療が可能になっています。

また、副作用を軽減しながら治療を続けるためには、支持療法や投与スケジュールの工夫も重要です。

化学療法は単独で行われることもありますが、手術や放射線療法と組み合わせることで効果を最大限に引き出すことが目指されます。

免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫機能を高め、がん細胞を攻撃する力を引き出す治療法です。

大腸がんでは、特に「マイクロサテライト不安定性(MSI-High)」と呼ばれる遺伝子異常を持つ症例に対して有効性が確認されており、免疫チェックポイント阻害薬が使用されています。こ

れにより、従来の化学療法では得られにくかった効果が期待でき、生活の質を維持しながら治療を続けられる可能性があります。

また、複数の免疫細胞を利用する複合的な免疫療法も研究が進められており、今後はより幅広い患者さまに適応が広がることが期待されています。

大腸がんと6種複合免疫療法

大腸がんの治療において、免疫療法はさまざまな治療法の中でも特に注目されている選択肢の一つです。

免疫療法は、患者さま自身の免疫力を活性化し、がん細胞を攻撃する治療法です。従来の治療法と組み合わせることで、治療効果をさらに高めることができます。

なかでも「6種複合免疫療法」は、複数種類の免疫細胞を同時に活性化・増殖し、がん細胞を攻撃する治療法です。進行を抑えるとともに、患者さまの体力を維持しながら治療効果を高める方法として注目されています。

副作用が少なく、入院の必要もないため、生活リズムを大きく変えることなく治療できる点も特徴です。次に、この6種複合免疫療法の具体的な内容について詳しく解説します。

6種複合免疫療法とは?

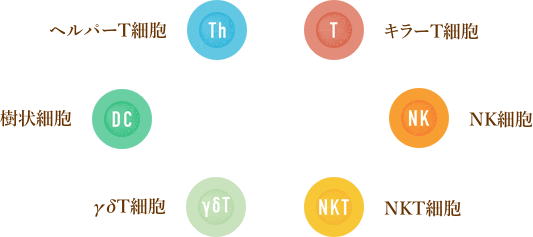

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00