がん免疫療法コラム

扁平上皮がんのステージ4とは?余命や生存率、症状、転移、治療法について解説

扁平上皮がんのステージ4は、がんが肺やリンパ節を越えて、骨・脳・肝臓などの遠隔臓器にまで転移している状態を指します。

進行に伴って全身に影響が及ぶため、がんによる症状だけでなく、転移先によるさまざまな体調変化が現れます。そのため、緩和ケアを含めた包括的なサポートが非常に重要です。

今回の記事では、扁平上皮がんステージ4の症状、余命や生存率、転移、治療法などについて詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

扁平上皮がんとは

扁平上皮がんは、皮膚や粘膜の表面を覆う「扁平上皮細胞」から発生するがんです。

肺・食道・口腔・子宮頸部など、体のさまざまな部位に発生する可能性があります。特に肺に発生する扁平上皮がんは「非小細胞肺がん」に分類され、喫煙との関係が比較的強いことで知られています。

扁平上皮細胞は、外部からの刺激や異物から体を守る役割を担っており、繰り返し刺激を受けることによってがん化のリスクが高まるとされています。

がんの発生部位によって症状は異なりますが、長引く咳や血痰、嚥下障害、皮膚の潰瘍などが代表的です。

このがんは、比較的ゆっくりと増殖する傾向がある一方で、局所浸潤やリンパ節への転移が起こりやすいという特徴があります。そのため、発見時にはすでに進行しているケースも多いです。

扁平上皮がんは、以下の部位で多く見られます。

| 主な発生部位 | 特徴的な症状や傾向 |

| 肺 | 長引く咳、血痰、息切れなど。喫煙との関連が強い。 |

| 食道 | 嚥下障害、胸のつかえ感。早期発見が難しい。 |

| 口腔・咽頭 | 口内炎に似た潰瘍、出血、しこりなど。 |

| 子宮頸部 | 不正出血やおりものの異常。ヒトパピローマウイルスとの関連が強い。 |

治療は発生部位や進行度、患者さまの全身状態によって異なりますが、一般的には、外科手術・放射線・化学療法・免疫療法などを組み合わせて行われます。

扁平上皮がんのステージ分類

扁平上皮がんは、発生部位にかかわらず、がんの大きさや広がり、リンパ節転移、遠隔転移の有無によってステージ(病期)が分類されます。

一般的に用いられるのはTNM分類で、「T=腫瘍の大きさと広がり」「N=リンパ節転移の有無」「M=遠隔転移の有無」によってステージⅠからⅣまで決定されます。

ステージが進むにつれてがんの進行度が高くなり、治療の複雑さや再発リスクも増加します。

ここでは、扁平上皮がんの代表例である肺がんを中心に、各ステージについて解説します。

| ステージ | 主な特徴と病状の進行度 |

| ステージⅠ | がんが肺の中に限局し、リンパ節転移や遠隔転移がない状態。比較的がんが小さいため、手術による治癒が期待できる。 |

| ステージⅡ | 腫瘍がある程度大きくなっていたり、近くのリンパ節に転移していたりする状態。手術に加えて補助的な治療が検討される段階。 |

| ステージⅢ | がんが肺外の組織や複数のリンパ節に広がっている状態。手術の適応は限られ、放射線や化学療法との併用が基本。 |

| ステージⅣ | がんが他の臓器(脳・骨・肝臓など)に遠隔転移している状態。治癒は困難で、全身治療や緩和ケアが中心となる。 |

ステージⅠやⅡでは、早期の治療によって長期の生存が期待できることもあります。ステージⅢ以降になると、治療にはより慎重な判断が求められます。

ただし、近年では免疫療法や分子標的薬の進歩により、ステージⅣのがんでも治療効果が期待できる症例が増えてきました。

進行がんであっても諦めず、患者さま一人ひとりに合った治療法を検討することが重要です。

遠隔転移があるステージ4

扁平上皮がんのステージ4は、がんが肺やリンパ節を越えて、骨・脳・肝臓などの遠隔臓器にまで転移している状態を指します。

がんの進行に伴い全身に影響が及ぶため、がんそのものによる症状だけでなく、転移した臓器によるさまざまな体調変化が現れるのが特徴です。

ここでは、扁平上皮がんステージ4で見られる症状や転移しやすい部位について詳しく解説します。

扁平上皮がんステージ4の症状

扁平上皮がんの場合、がんがどこに転移したかによってそれぞれ症状が異なります。また、複数の臓器に影響が及ぶ場合も多いのが特徴です。

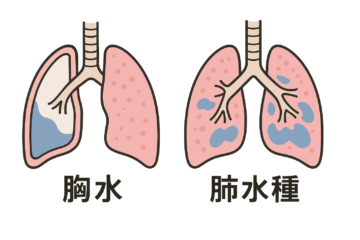

例えば、肺に発生した扁平上皮がんの場合、初期から見られる咳や血痰、胸の痛みといった呼吸器症状がさらに強くなり、呼吸困難や持続的な胸痛、発熱を伴うこともあります。

がんが気管や血管に浸潤すると、大量喀血や肺炎などの合併症を引き起こすリスクもあります。

ステージ4では、以下のような全身症状が出現することが多くなります。

| 症状の種類 | 主な内容や注意点 |

| 疲労・倦怠感 | がんの進行や体力低下、治療の影響で日常生活に支障をきたすことがある。 |

| 体重減少・食欲不振 | 消耗性疾患としての特徴で、早めの栄養管理や緩和ケアの介入が重要。 |

| 痛み(骨転移など) | 背中や腰の痛みが強くなる場合があり、疼痛緩和のための治療が必要となる。 |

| 意識障害・けいれん | 脳転移がある場合にみられ、早急な対応が求められる。 |

これらの症状は身体的な負担だけでなく、精神的な不安や生活の質(QOL)にも影響を与えます。

そのため、緩和ケアを含めた包括的なサポートが非常に重要です。ステージ4であっても、症状を適切に管理することで、自分らしい生活を維持しながら治療を続けることが可能です。

扁平上皮がんステージ4の転移部位

ステージ4の扁平上皮がんでは、がん細胞が原発部位を超えて遠隔臓器に転移している状態です。

転移は血流やリンパの流れを通じて全身に広がり、がんの進行によってさまざまな臓器に影響を及ぼします。

肺がんを例にすると、以下の部位への転移が比較的よく見られます。

| 転移部位 | 主な症状や影響 |

| 骨 | 背中や腰、肋骨などに持続する痛みが現れる。骨折や脊髄圧迫による歩行障害も起こり得る。 |

| 脳 | 頭痛、けいれん、視覚障害、意識の混濁などが現れる。転移が複数ある場合、治療の選択肢が限られることもある。 |

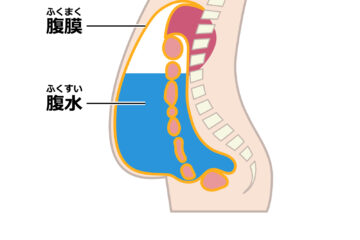

| 肝臓 | 倦怠感や食欲低下、黄疸、腹部膨満などが現れる。肝機能の低下が進行すると、治療の継続が困難になることがある。 |

| 副腎 | 自覚症状が出にくいことが多いが、ホルモンバランスの異常や疲労感につながる場合がある。 |

これらの転移先によって症状は多岐にわたり、治療内容も変わってきます。

例えば、脳転移がある場合には定位放射線治療やステロイドの使用が検討される一方、骨転移では痛みの緩和や骨折予防の治療が必要です。

転移が複数ある場合には、がんの根治を目指すのではなく、患者さまの生活の質(QOL)を保つことを重視した治療方針がとられることも多くなります。

扁平上皮がんの治療法

扁平上皮がんの治療は、原発臓器・進行度・全身状態、そして患者さまの希望を総合的に考慮し、複数の治療を組み合わせる「集学的アプローチ」が基本となります。

主な治療法は次のとおりです。

| 治療法 | 目的・適応 | 主な特徴・留意点 |

| 手術療法 | 病巣の一括切除 | 根治を最優先する。周囲組織を含めて切除し、再建術で機能を補うこともある。高齢・合併症例では侵襲が課題となることがある。 |

| 放射線療法 | 局所制御・機能温存 | 外部照射(IMRT)や組織内照射を使い分け、臓器の温存を狙う。粘膜炎・皮膚炎などの晩期障害に注意が必要。 |

| 化学療法 | 腫瘍縮小・再発抑制 | シスプラチン主体の併用療法が中心。導入、術後補助、遠隔転移の制御など目的別に投与される。 |

| 免疫療法 | 進行・再発時の延命とQOL維持 | PD-1/PD-L1阻害剤や抗CTLA-4抗体を単独または化学療法と併用する。免疫関連有害事象(irAE)の管理が重要。 |

それぞれの治療法について、以下に詳しく解説します。

手術療法

手術療法は、早期や局所進行例において根治を目指す際の第一選択です。

肺がんでは肺葉切除とリンパ節郭清、食道がんでは胸腔鏡下食道切除、口腔・咽頭がんでは部分切除から広範囲切除まで、発生部位によって術式が異なります。

切除範囲が広い場合は、筋皮弁や遊離皮弁などを用いて再建を行い、嚥下・発声・呼吸などの機能回復を図ります。

最近はロボット支援手術の導入により、より精密で体への負担が少ない手術が可能になり、高齢の患者さまにも選択肢が広がっています。

放射線療法

放射線療法は、臓器温存を図りたい症例や、手術後の局所再発予防に用いられます。

強度変調放射線治療(IMRT)は、線量分布を細かく調整できるため、正常組織へのダメージを抑えつつ、腫瘍に十分な線量を集中させることが可能です。

特に咽頭がんや食道がんでは、組織内照射を組み合わせることで、粘膜機能を保ちながら高い局所制御率が得られる場合があります。

一方で、味覚障害や放射線肺臓炎などの晩期障害が生じる可能性があり、治療後の長期的な経過観察が必要です。

化学療法

シスプラチン、ドセタキセル、フルオロウラシルを組み合わせたTPF療法が代表的なレジメンです。

手術前に腫瘍を縮小させ切除範囲を減らす導入化学療法や、術後の再発を抑えるための補助化学療法として行われます。

遠隔転移がある場合でも、疼痛緩和や延命効果を期待して全身化学療法が選択されることが多くあります。

投与中は、腎障害・骨髄抑制・口内炎などの副作用が現れることがあるため、それらに対する支持療法が欠かせません。

免疫療法

免疫チェックポイント阻害剤(ニボルマブ、ペムブロリズマブなど)は、非小細胞肺がんや頭頸部扁平上皮がんの治療薬として承認され、今や標準治療の一角を占めるようになりました。

これらの薬剤は、腫瘍による免疫ブレーキを解除しT細胞の攻撃力を高めます。

しかしその一方で、自己免疫性肺炎や甲状腺機能異常などの「免疫関連有害事象(irAE)」が生じる可能性があるため、早期発見・早期対応が重要です。

最近は化学療法との同時併用や、CTLA-4阻害剤との二重免疫療法も試みられており、奏効率の向上が報告されています。

扁平上皮がんと6種複合免疫療法

扁平上皮がんは進行すると治療が難しくなることがあり、再発や遠隔転移を伴うステージでは、免疫療法を含む多角的なアプローチが重要になります。

免疫療法の中でいま注目されているのが、複数の免疫細胞の働きを組み合わせてがんと向き合う「6種複合免疫療法」です。

この治療法は、同時に増殖・活性化させた役割の異なる6種類の免疫細胞を用いて、全体の免疫バランスを高めながらがんを攻撃するというものです。

標準治療が効きにくい症例や、体への負担を抑えながら治療を継続したいケースにおいても有効性が期待されており、近年関心が高まっています。

次の章では、この6種複合免疫療法を構成する各免疫細胞の役割や治療の仕組みについて、さらに詳しく解説します。

6種複合免疫療法

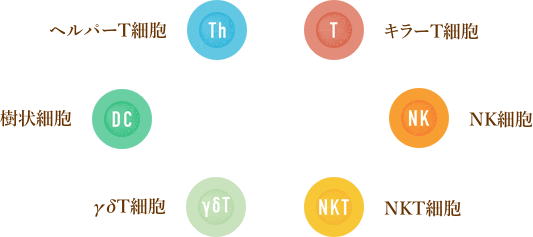

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00