がん免疫療法コラム

舌がんのステージ4とは?症状や転移、治療法について解説

舌がんは口腔がんの一種であり、その中でも発生頻度の高いがんです。

ステージ4の舌がんは、がんが舌の深部だけでなく、周囲組織やリンパ節、さらには肺・肝臓・骨などの遠隔臓器にまで転移している状態で、病状はかなり進行しています。

今回の記事では、舌がんステージ4の進行度や転移の特徴、治療法の選択肢や症状への対処法などを解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

舌がんのステージ分類

舌がんの進行度は、腫瘍の大きさ(T)、リンパ節転移(N)、遠隔転移(M)の有無を組み合わせたTNM分類で決まり、Ⅰ期からⅣ期までの段階に分けられます。

T(腫瘍の大きさ)

Tは、腫瘍の大きさや深さ、周囲組織への広がりを表します。

舌がんでは、腫瘍の大きさだけでなく、深達度(がんがどのくらい深くまで達しているか)も重視されます。

- T1:腫瘍の大きさが2cm以下、かつ深さが5mm以下

- T2:腫瘍の大きさが2cm超〜4cm以下、または深さが5mm超〜10mm以下

- T3:腫瘍の大きさが4cm超、または深さが10mm超

- T4a:がんが隣接する組織(顎骨、顔面皮膚、深部舌筋など)に浸潤

- T4b:がんが深部構造(咽頭外側、側頭下窩、頸部の大血管)にまで浸潤

N(リンパ節転移)

Nは、頸部(首周辺)のリンパ節への転移の有無や数、大きさ、片側か両側かなどを評価します。

舌がんでは、リンパ節転移が治療方針や予後に大きく影響するため、非常に重要な評価項目です。

- N0:リンパ節転移なし

- N1:同側(がん側)に3cm以下のリンパ節転移が1個

- N2a:同側に3cm超〜6cm以下の転移が1個

- N2b:同側に3cm以下の転移が2個以上

- N2c:両側または反対側に3cm以下の転移がある

- N3:6cmを超えるリンパ節転移がある(いずれの側でも)

M(遠隔転移)

Mは、肺や骨、肝臓など、舌とは離れた臓器にがんが転移しているかどうかを示します。

- M0:遠隔転移なし

- M1:遠隔転移あり

一般的に、T・N・Mのいずれかの数字が大きくなるほど病状は進行しており、治療方針や予後に大きく関わってきます。

自身のステージを正しく理解することは、適切な治療を受けるためにとても大切です。

| ステージ | 基準(例) | 特徴と治療のポイント |

| Ⅰ期 | T1(腫瘍径≦2cm・深達度≤5mm)、N0、M0 | 症状が少なく、局所切除で機能温存が図りやすい。術後の生活への影響も比較的少ない。 |

| Ⅱ期 | T2(2cm<腫瘍径≦4cmまたは深達度>5mm)、N0、M0 | 腫瘍はやや大きいがリンパ節転移なし。切除範囲は広がるが、早期治療で十分な制御が期待できる。 |

| Ⅲ期 | 下記いずれか

|

腫瘍の進展またはリンパ節転移が確認される段階。手術と首のリンパ節廓清に加え、術前後の放射線・化学療法を併用する集学的治療が主流。 |

| Ⅳ期 | T4(周囲組織へ浸潤)またはN2以上(複数リンパ節転移)、M1(遠隔転移)を含む | 腫瘍が舌外へ広がる、または転移が多発している状態。治療は機能温存と延命の両立が課題となり、免疫療法や再建手術も検討される。 |

Ⅰ〜Ⅲ期では、根治を目指す積極的治療が中心となりますが、進行度に応じて術後機能や生活の質への影響が増すため、治療前の十分な相談が欠かせません。

一方、Ⅳ期は病状の個人差が大きく、治癒・延命・機能温存のバランスを考慮した治療方針の選択が重要になります。

舌がんのステージ4

がんが肺や骨、肝臓などの遠隔臓器にまで広がっている舌がんステージ4の場合は、治療の難易度が高くなります。

このような場合、根治を目指すことが難しいことが多いため、痛みや不快感の緩和、生活の質の維持を重視した治療が選択されるケースが増えます。

ステージ4の症状

舌がんがステージ4まで進行すると、局所的な症状に加えて全身症状や転移に伴う不調が現れるようになります。

腫瘍が舌の深部や周囲の組織に広がることで、日常生活への影響が顕著になり、特に食事や会話、呼吸など、口腔機能に関わる動作に支障をきたしやすくなります。

主な症状には以下のようなものがあります。

| 主な症状 | 説明 |

| 激しい舌の痛み | 食事や会話中だけでなく、安静時にも強い痛みを感じることがある。 |

| 飲食時の嚥下困難 | 腫瘍による通過障害や痛みにより、食事がしにくくなり、体重減少を招くこともある。 |

| 構音障害(発音の乱れ) | 舌の可動域が制限され、言葉が不明瞭になることがある。 |

| 顔やあご周辺の腫れ | リンパ節転移により、頬や首が腫れてくることがある。 |

| 出血やただれ | 腫瘍が表面に露出すると出血を繰り返し、感染や悪臭の原因になることもある。 |

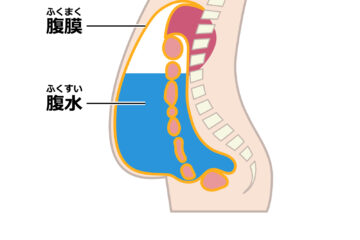

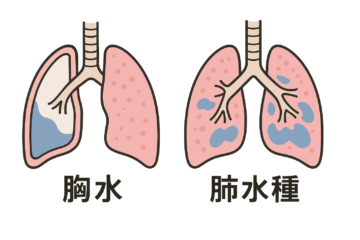

また、遠隔転移がある場合は、転移先の臓器に応じた症状(例:肺転移なら咳や息切れ、骨転移なら背中の痛み、肝転移なら倦怠感など)も加わるため、全身状態の変化に注意を払うことが大切です。

患者さまによって現れる症状や程度は異なりますが、痛みや不安を軽減するための緩和ケアやサポート体制を整えることが、治療と並行して重要になります。

舌がんの転移部位

がん細胞が舌の周囲を越えて広がり、リンパ節や遠隔臓器への転移がみられるようになると、ステージ4と判定されます。

特に舌の周辺は血管やリンパ管が密集しているため、比較的早い段階から転移が生じやすいとされています。

最も多くみられるのが頸部リンパ節への転移です。

首のリンパ節が腫れてしこりとして触れることがあり、進行に伴い複数のリンパ節に広がることもあります。この段階では、外科的切除に加え、放射線治療や化学療法が併用されるケースが一般的です。

さらに、がん細胞が血流に乗って移動すると、以下のような遠隔臓器への転移が起こることがあります。

| 転移部位 | 主な症状例と注意点 |

| 肺 | 咳、血痰、息切れ。胸部X線やCT検査で発見されることが多い。 |

| 骨 | 背中や腰の痛み、骨折のリスク。骨シンチグラフィーなどで評価される。 |

| 肝臓 | 倦怠感、腹部の張りや黄疸。進行すると肝機能障害が起こる場合もある。 |

転移が起こると症状のコントロールがより難しくなり、治療の目的は延命や症状緩和、生活の質の維持へと移行していきます。

転移の有無や部位に応じて治療方針は大きく異なるため、定期的な画像検査や血液検査での経過観察が欠かせません。

舌がんの治療法

舌がんの治療は、がんの広がり・患者さまの全身状態・希望する生活の質を踏まえ、手術・放射線療法・化学療法・免疫療法を組み合わせて行う集学的アプローチが基本です。

代表的な治療法を整理すると、次のようになります。

| 治療法 | 目的・適応 | 特徴 |

| 手術療法 | 原発腫瘍とリンパ節を切除し病巣を一括して制御 | 部分切除から舌全摘まで幅広い。再建手術で嚥下・構音機能を補う。 |

| 放射線療法 | 局所制御・機能温存・術後補助 | 外部照射+IMRTや密封小線源(舌内照射)を使い分け、周囲臓器を保護。 |

| 化学療法 | 術前腫瘍縮小・術後補助・遠隔転移制御 | シスプラチン併用のTPF療法など。血球減少や腎障害への対策が不可欠。 |

| 免疫療法 | 進行例・再発例で延命と症状緩和を図る | ニボルマブなどPD-1阻害剤を単独または化学療法と併用。irAE管理が鍵。 |

それぞれの治療法について解説していきます。

手術療法

舌の可動域をどこまで残せるかが、術後の機能回復に大きく影響します。

早期がんでは部分切除と遊離皮弁移植で嚥下・発音機能を温存できるケースが多く、Ⅲ期以降や頸部リンパ節転移がある場合は舌半側〜全摘とリンパ節郭清を同時に行うことがあります。

欠損部には前腕皮弁など薄く柔軟な組織を用いて再建し、術後リハビリで機能を取り戻します。

手術療法のメリット

- 根治性が高く、がんの除去により「治った」という実感を持ちやすい。

- 早期がんなら機能温存が可能で、比較的元の生活に戻りやすい。

- 他の治療に比べて治療期間が比較的短いケースもある。

手術療法のデメリット

- 舌の切除範囲に応じて、発音・嚥下機能が低下し、生活の質(QOL)が大きく変わる可能性がある。

- 外見や発声の変化により心理的なダメージが生じやすく、社会復帰へのハードルになることも。

- 術後リハビリが長期にわたり、身体的・精神的な負担が大きい。

放射線療法

根治的照射や術後補助として用いられ、機能温存を図りたい場合にも選択されます。

IMRT(強度変調放射線治療)は唾液腺や顎骨への線量を抑え、口腔乾燥や骨壊死を低減できます。

1日2回の低線量分割照射や小線源治療を組み合わせると、味覚・構音機能の温存率が高まると報告されています。

放射線療法のメリット

- 舌の切除を避けられるため、形態や機能をある程度温存できる。

- 通院しながらの治療が可能で、入院の必要が少ない。

- IMRTなどにより副作用が抑えられる選択肢もある。

放射線療法のデメリット

- 毎日の通院が長期間続く(通常4〜6週間)ため、身体的・経済的に負担。

- 味覚障害や口腔乾燥など、副作用が長引く場合がある。

- 骨壊死や二次がんのリスクなど、遅発性の副作用も存在する

化学療法

シスプラチンを軸にドセタキセル、フルオロウラシルを加えたTPF療法が標準的です。術前に腫瘍を縮小して切除範囲を減らす「導入化学療法」や、術後に再発リスクを下げる「補助化学療法」として使われます。点滴前後の十分な水分補給と制吐剤投与で腎障害や悪心を抑えつつ、血液毒性への監視が欠かせません。

化学療法のメリット

- 腫瘍を縮小して手術の範囲を抑えられる可能性がある。

- 放射線や手術との併用で再発リスクを下げられる。

- 全身治療なので、見えない転移への効果も期待できる

化学療法のデメリット

- 脱毛・吐き気・倦怠感・免疫力低下など副作用が強い。

- 入院や長時間の点滴が必要なこともあり、生活が制限されやすい。

- 腎障害や血液毒性など、体調管理に細心の注意が必要。

免疫療法

再発や遠隔転移を伴う進行例では、PD-1阻害剤(ニボルマブ・ペムブロリズマブ)が新たな選択肢となっています。

がん細胞にブレーキをかけられていたT細胞を再活性化することで抗腫瘍効果を引き出しますが、自己免疫性肺炎や内分泌障害などの免疫関連有害事象(irAE)に注意が必要です。

長期にわたり日常生活を保てる患者さまもいる一方、効果判定には時間を要するため、症状コントロールとの両立が課題です。

舌がんと6種複合免疫療法

舌がんの治療では、手術や放射線・化学療法に加え、近年では免疫療法も重要な選択肢の一つとなっています。

中でも、がんと免疫の関係に着目した6種複合免疫療法は、従来の治療法とは異なるアプローチでがんと向き合う新しい治療として注目されています。

この治療法は、複数の免疫細胞を活性化・調整することで、身体全体の免疫バランスを整えながらがんに対抗することを目的としています。

特に再発や遠隔転移のあるケース、または標準治療の効果が限られる場合において、生活の質を保ちながら治療を継続する手段として期待されています。

次の章では、この6種複合免疫療法を構成する6つの免疫細胞の働きや仕組みについて、より具体的に解説していきます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00