がん免疫療法コラム

末期の肺がんとは?症状・治療法・免疫療法まで徹底解説

「末期の肺がん」と聞いて、多くの方が不安や戸惑いを感じるかもしれません。

肺がんは日本人のがん死亡原因の中でも上位を占め、特に末期と診断された段階では、治療による完治が難しくなってきます。

しかし、末期の肺がんと診断されても、すべてを悲観する必要はありません。

医療の進歩により、現在では多様な治療法を選択できるようになり、例えばステージ4の肺がんであっても、実際に症状が改善し、日常生活を取り戻している方もいます。

この記事では、末期肺がんの定義やステージ分類、診断の流れ、他のがんとの違い、症状や治療法までを詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

末期の肺がんとは

肺がんが進行し、治療による根治が難しいとされる段階が「末期」と呼ばれます。

ここでは、末期肺がんの定義や診断に至る経緯、他のがんとの違いについて詳しく解説していきます。

肺がんのステージ分類と末期の定義

肺がんの進行度は、がんの広がりや転移の有無に応じてステージ1~4に分類されます。

このうちステージ4が、一般的に「末期の肺がん」と呼ばれる状態です。

ステージの分類は、以下の3つの要素によって決まります。

- T(腫瘍の大きさや広がり)

- N(リンパ節への転移の有無)

- M(遠隔転移の有無)

ステージ4に該当するのは、がんが肺以外の臓器(脳・肝臓・副腎・骨など)に転移している場合(M1)や、反対側の肺や胸膜に広がっているケースです。

この段階では手術での根治は難しく、化学療法や免疫療法などによって進行を抑え、生活の質を保つことが主な治療目的となります。

なお、「末期」という言葉は医療現場では必ずしも明確な定義があるわけではなく、がんの進行が高度で、治療によって完治を目指すことが難しい段階を指して用いられることが多いです。

あくまでも一つの目安として理解することが大切です。

末期肺がんの診断に至るまでの経緯

末期肺がんと診断されるまでには、さまざまな経緯があります。

肺がんは初期段階では自覚症状が乏しく、風邪や加齢による体調不良と見過ごされることも多いため、発見された時点で既に進行していることも少なくありません。

よく見られるきっかけとしては、次のような症状による受診があります。

- 長引く咳や痰、血の混じった痰

- 息切れや胸の痛み

- 体重減少や全身の倦怠感

これらの症状を訴えて受診し、胸部X線やCT、PET検査などの画像診断、さらには気管支鏡や細胞診による病理検査が行われ、がんが判明する流れが一般的です。

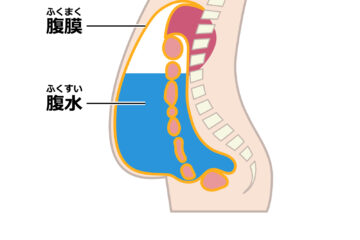

がんが他臓器に転移している、もしくは胸水が見られる場合などは、ステージ4と診断されることになります。

なかには、腰痛や神経症状など、転移による症状が先に出て、そこから肺がんが見つかるケースもあります。

このように、末期と診断されるまでの経緯は人によって異なり、必ずしも肺の異常から見つかるとは限りません。

他のがんとの違いや特徴

肺がんには、他の臓器のがんと比べていくつか際立った特徴があります。

1. 自覚症状が出にくいがんである点は共通、ただし「気づきにくさ」に特徴あり

多くのがんに共通して「初期は自覚症状が少ない」という特徴はありますが、肺がんは特に症状が進行するまで表に出にくい傾向があります。

胃がんや大腸がんでは、食欲不振・便通異常といった明確な異変で早期発見につながることもありますが、肺がんでは軽い咳や息切れが「風邪」と見なされやすく、発見が遅れやすいのが特徴です。

2. 転移しやすい臓器が特徴的

肺がんは特に骨・脳・肝臓・副腎などへの遠隔転移が起こりやすいことが知られています。

これは他のがんでも見られる現象ですが、肺がんではこれらの臓器に対して初期段階から複数箇所に転移する例が多い点が注目されます。

3. 呼吸器症状が生活の質に直結する

肺がんは呼吸器そのもののがんであるため、進行すると呼吸困難や激しい咳、血痰などが顕著になりやすいです。

これは、例えば消化器がんや乳がんといった他臓器のがんと比べても、日常生活への影響が直接的かつ深刻である点で大きな違いといえるでしょう。

4. 喫煙との強い関係、そして非喫煙者にも起こるという二面性

肺がんは喫煙と非常に強い相関があります。特に男性では喫煙歴が明確なリスクファクターとなりますが、近年では非喫煙者の肺がんも増加傾向にあり、女性や若年層の患者も少なくありません。

これは、たとえば肝臓がんがウイルス性肝炎との関係が深いように、肺がんには「喫煙以外の原因」にも注目が必要であるという特徴を示しています。

5. 小細胞肺がんと非小細胞肺がんという「治療方針が大きく異なる2タイプ」

他の多くのがんでもがんの種類によって治療法が変わりますが、肺がんでは「小細胞肺がん(SCLC)」と「非小細胞肺がん(NSCLC)」の2つの型が臨床的に非常に大きな違いを持ちます。

- 小細胞肺がんは進行が早く、診断時にはすでに全身に転移していることが多い

- 非小細胞肺がんは進行は比較的遅いが、早期発見が難しいため初診時に手術適応外であることも

このような「がんの分類が治療・予後に直結する」のも肺がんの特有な特徴です。

結論:肺がんは“見つけづらく、広がりやすく、重くなりやすい”がん

肺がんは他のがんと比較して、

- 自覚症状が少なく発見が遅れやすい

- 遠隔転移が早期から見られる

- 呼吸に直結する臓器のため生活への影響が大きい

- 喫煙と非喫煙という二極のリスクを持つ

- がんの分類によって治療戦略が大きく異なる

といった多面的な特徴があります。

そのため、検診や画像診断の積極的な活用、そして患者さまごとのリスク把握と個別対応が特に重要になるがんだといえるでしょう。

末期肺がんの症状

末期の肺がんでは、がんの進行や転移に伴い、さまざまな身体的症状が現れます。

これらの症状は病状の進行とともに複数が重なって現れることも多く、日常生活に大きな影響を及ぼします。

代表的な症状は以下のとおりです。

| 症状 | 説明 |

| 咳や痰の増加 | 持続的な咳が続き、血の混じった痰が出ることもある。がんによる気道の刺激が原因。 |

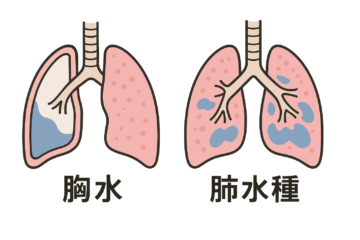

| 呼吸困難 | 気道の狭窄や胸水の貯留により、息切れや呼吸のしづらさを感じやすくなる。 |

| 胸痛 | がんが胸膜や肋骨に浸潤すると、刺すような鋭い痛みが生じることがある。 |

| 体重減少と疲労感 | 食欲不振やエネルギー消耗により、急激な体重減少と全身の強い倦怠感が続く。 |

| 発熱 | がんによる慢性炎症や感染症の合併により、微熱〜高熱が持続する場合がある。 |

これらの症状は、体力の消耗を進める要因にもなり、患者さまの生活の質(QOL)に影響を及ぼします。

ただし、適切なケアを行うことで、症状の緩和や安定した生活の維持が可能な場合もあります。

末期肺がんの検査と診断方法

肺がんが疑われる場合、正確な診断のために、複数の検査が行われます。

特に末期とされるステージ4の診断には、がんの存在を確認するだけでなく、転移の有無や範囲を検査します。

以下に代表的な検査とその役割をご紹介します。

| 検査名 | 特徴・役割 |

| X線検査(胸部レントゲン) | 最も基本的な画像検査。肺内の影や異常を確認できるが、小さながんや死角の病変は見逃されることもある。 |

| CT検査(コンピュータ断層撮影) | 肺を断面で詳細に撮影。がんの大きさや広がり、リンパ節転移、胸水の有無などを評価できる。 |

| PET-CT検査 | がん細胞がブドウ糖を多く消費する性質を利用。全身のがんの活動状況や遠隔転移の確認に有効。 |

| 気管支鏡検査 | 内視鏡で気道内を観察し、病変の組織を採取。がんの種類や性質を詳しく調べることができる。 |

| 生検(組織検査) | がんが疑われる部位から組織を採取し、顕微鏡で確認。確定診断に不可欠で、免疫染色や遺伝子検査も行う。 |

これらの検査を総合的に判断し、肺がんの種類(小細胞肺がんか非小細胞肺がんか)、進行度、転移の範囲、さらには治療に使える薬剤の選定まで行います。

末期肺がんの治療と緩和ケア

末期肺がんに対しては、がんの進行を抑える治療とともに、痛みや息苦しさなどの症状を和らげることも重要となります。

ここでは、現在選択されている代表的な治療法と、生活の質を保つための支援について解説します。

放射線治療

放射線治療は、高エネルギーの放射線をがんに集中照射することで、がん細胞の増殖を抑える治療法です。

末期肺がんにおいては、痛みや咳、出血、呼吸困難などの症状を緩和するために行われることもあります。

特に、骨や脳などへの転移による症状を軽減するうえで有効です。

体への負担が比較的少なく、短期間で終了することもあるため、全身状態があまりよくない方でも受けられることが多い治療です。

近年は照射精度の高い方法も進歩しています。

化学療法

化学療法は、薬剤を使ってがん細胞の増殖を抑える治療法です。がんの進行を遅らせたり、症状を緩和したりする目的で用いられます。

非小細胞肺がんではプラチナ製剤を中心とした抗がん剤の併用療法が、また小細胞肺がんでは進行が速いため、より強力な薬剤が使われることもあります。

副作用としては吐き気や脱毛、白血球の減少などが見られることがありますが、近年では副作用を軽減する薬剤の併用や、体調に合わせた調整が可能となっています。

緩和ケア

緩和ケアは、がんの治療そのものではなく、痛みや息苦しさ、不安などを和らげ、患者さまができるだけ穏やかに過ごせるよう支援する医療です。

末期肺がんでは、咳や呼吸困難、胸の痛みなどの身体的苦痛に加え、精神的なつらさへのケアも重要になります。

緩和ケアは治療の最終段階に限定されるものではなく、診断直後から取り入れることで、生活の質を保ちながら治療を続けることが可能になります。

医師、看護師、薬剤師、心理士など多職種が連携して、患者さま一人ひとりのニーズに合わせたサポートが行われます。

免疫療法

免疫療法は、体の免疫機能を活性化させてがん細胞を攻撃させる治療法で、末期肺がんでも注目されています。なかでも「免疫チェックポイント阻害薬」は、がんが免疫から逃れる仕組みをブロックし、免疫細胞が本来の力を発揮できるようにします。

さらに、6種複合免疫療法のように、NK細胞やT細胞など複数の免疫細胞を用いて多角的にがんへ働きかける治療法も登場しています。

免疫療法は今後の研究により、さらに可能性が広がると期待されています。

以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00