がん免疫療法コラム

膵臓がんにおける抗がん剤以外の治療法とは?

膵臓がんの治療といえば抗がん剤が一般的ですが、「抗がん剤以外の方法で治療したい」「副作用が少ない選択肢を知りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

実際に、膵臓がんの治療には手術・放射線治療・免疫療法・緩和ケアなど、抗がん剤以外の選択肢も存在しますが、その症状によっても選択は変わります。

中には副作用を嫌い、抗がん剤を避けて別の治療法を選択される方もいらっしゃいます。

今回の記事では、膵臓がんにおける抗がん剤の役割と、それ以外の治療法について、それぞれの特徴や効果を詳しく解説します。

どの治療がどういう特徴を持つのかを理解し、納得のいく選択ができるようにしましょう。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

膵臓がんにおける抗がん剤以外の治療法

膵臓がんの治療として、ここでは抗がん剤以外の主な治療選択肢について、それぞれの特徴や役割を詳しく解説します。

手術

膵臓がんにおいて、手術は根治が期待できる治療法とされています。

ただし、手術が可能となるのは、がんが膵臓の周囲にとどまり、遠隔転移や重要な血管への浸潤がない限られたケースに限られます。

診断時に手術の適応となる患者さまは全体の20%前後といわれており、多くの場合は進行がんとして発見されます。

手術の方法は、がんの位置によって異なります。

例えば膵頭部にがんがある場合は「膵頭十二指腸切除術」、膵体部・尾部にある場合は「膵体尾部切除術」が選択されます。

いずれも高難度の手術であり、経験豊富な医療機関での実施が推奨されます。

| 手術方法 | 適応部位 |

| 膵頭十二指腸切除術 | 膵頭部のがん |

| 膵体尾部切除術 | 膵体部・尾部のがん |

| 膵全摘術 | がんが膵全体に及ぶ場合など |

手術後は再発リスクがあるため、抗がん剤による補助療法(術後補助化学療法)が行われることが一般的です。

治療後の経過観察や生活管理も含め、長期的な視点での治療計画が重要です。

放射線治療

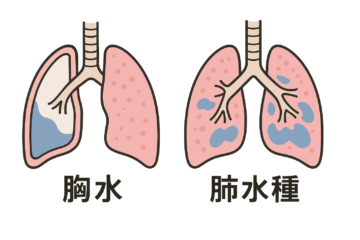

膵臓がんに対する放射線治療は、がんの進行を抑えたり、痛みなどの症状を和らげることを目的として行われます。

手術が難しい場合や、抗がん剤との併用で効果を高めたい場合に選択されることが多く、根治を目的とした治療というよりも、局所制御や緩和を目的とした補助的な治療として位置づけられています。

特に最近では、体への負担が少なく、高精度にがん細胞を狙える放射線技術の進歩により、膵臓がんへの放射線治療の有用性が見直されつつあります。

代表的な方法としては、「外部照射(外照射)」が一般的で、治療は数週間にわたり複数回に分けて行われます。

| 放射線治療の役割 | 内容 |

| 局所制御 | がんの増殖や進行を抑えるための照射 |

| 症状緩和 | 神経や臓器への圧迫による痛みの軽減 |

| 化学療法との併用 | 抗がん剤と組み合わせることで治療効果の向上が期待される |

放射線治療は膵臓がんに対する直接的な根治を目指すものではないものの、治療選択の幅を広げ、生活の質を維持するうえで重要な役割を担っています。

緩和ケア/支持療法

緩和ケアおよび支持療法は、膵臓がんの治療において非常に重要な役割を担っています。

これは「終末期のケア」と誤解されがちですが、がんと診断された時点から導入されるべきサポート医療であり、がんの進行度にかかわらず適用されます。

目的は、痛みや吐き気、倦怠感などの身体的なつらさだけでなく、不安やうつなどの精神的負担を和らげることにあります。

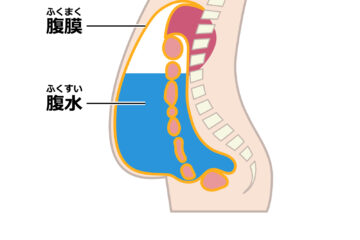

特に膵臓がんは、腹痛・背部痛、黄疸、消化不良、体重減少などの症状が出やすいため、適切な緩和ケアを受けることで生活の質(QOL)の維持につながります。

| 主な緩和・支持療法 | 内容 |

| 疼痛管理 | モルヒネなどの鎮痛薬で痛みをコントロール |

| 栄養サポート | 食欲不振や消化障害に対する栄養指導や補助 |

| 精神的ケア | 不安や抑うつへの心理的支援、カウンセリング |

| 黄疸対策 | 胆道ステント挿入などによる症状緩和 |

緩和ケアは積極的な治療と並行して取り入れることもでき、安心して過ごせる時間を支える重要な柱となります。

免疫療法

免疫療法は、がん細胞を排除する働きをもつ体内の免疫機能を活性化させる治療法で、近年さまざまながん種で注目を集めています。

ただし膵臓がんにおいては、免疫細胞ががん細胞にアプローチしづらい特徴があるため、他のがんに比べて治療効果が現れにくいとされています。

現在、膵臓がんに対する免疫療法としては以下のような選択肢が研究・実施されています。

| 種類 | 特徴 |

| 免疫チェックポイント阻害薬 | 特定の遺伝子異常(MSI-Hなど)を有する一部の患者さまに効果が期待される |

| がんワクチン療法 | がん細胞の抗原に反応する免疫反応を誘導 |

| 免疫細胞療法(NK細胞・樹状細胞など) | 自己の免疫細胞を利用し、がんへの攻撃力を高める |

免疫療法は、抗がん剤など他の治療法と組み合わせることで効果が高まる可能性もあり、現在もさまざまな臨床研究が進行中です。

集学的治療

集学的治療とは、複数の治療法を組み合わせて行う総合的な治療アプローチのことで、膵臓がんの治療においては非常に重要な考え方です。

膵臓がんは進行が早く、単独の治療法では効果が限られることが多いため、手術・抗がん剤治療・放射線治療・緩和ケアなどを状況に応じて組み合わせて治療効果を最大限に引き出すことが目指されます。

例えば、がんの切除が難しい場合でも、まず抗がん剤や放射線治療を行って腫瘍を縮小させたうえで、後から手術を行う「術前治療」や、手術後の再発を防ぐために行う「術後補助療法」があります。

| 主な組み合わせ例 | 内容 |

| 術前化学療法+手術 | 腫瘍縮小後に手術を実施し、根治を目指す |

| 手術+術後抗がん剤治療 | 再発リスクを下げるための補助療法 |

| 抗がん剤+放射線治療 | 手術が難しい場合にがんの進行を抑制 |

集学的治療は一人ひとりの病状に合わせて最適な治療計画を立てることができるため、より良い治療成績につながる可能性があります。

膵臓がんで抗がん剤が必要なケース

膵臓がんにおいて抗がん剤治療は、治癒を目的とする場合だけでなく、病状の進行を抑えたり再発を防ぐ目的でも広く用いられています。

特に以下のようなケースでは、抗がん剤の使用が重要な治療手段となります。

| 進行がん(手術ができない状態) | がんの進行を遅らせ、生活の質を保つことを目的とする。 |

| 手術後の補助療法(術後補助化学療法) | 手術でがんを取り除いた後の再発リスクを下げるために行う。 |

| 再発がん | 再発したがんに対し、がんの縮小や症状緩和を目指す。 |

| 転移を伴うがん(ステージIV) | 抗がん剤が全身に作用することで、転移先のがん細胞を抑制する。 |

膵臓がんは診断時にすでに進行していることが多く、治療開始時点で手術の適応がないケースが約80%といわれています。

そのため、抗がん剤による全身治療が治療の中心となる場合が多いのが現状です。

また、近年では複数の抗がん剤を併用することで治療効果を高めるレジメン(例:FOLFIRINOX、ゲムシタビン+ナブパクリタキセルなど)も登場し、延命や症状緩和において一定の成果が示されています。

抗がん剤を除外した選択はありか

膵臓がんの治療において、抗がん剤を完全に除外し、他の治療法だけで完結させるという選択は、現時点の医学的な根拠においては難しいケースが多いです。

特に進行膵がんや再発・転移のある場合には、抗がん剤が治療の柱となる重要な選択肢であり、これを避けることは治療効果の大幅な低下につながる可能性があります。

抗がん剤には副作用もありますが、それを抑える技術や補助療法も進化しており、症状緩和や延命、さらには根治を目指すために重要な役割を果たす治療として位置づけられています。

同時に、補助的に免疫療法や温熱療法、支持療法を取り入れることも可能です。

治療を成功へと導くためには、信頼できる医師との綿密な相談と、エビデンスに基づいた治療選択が不可欠です。

抗がん剤治療の役割

膵臓がんは進行が早く、診断時にはすでに手術が難しいケースが多いため、抗がん剤による全身治療が、がんの進行を抑える上で極めて重要な役割を担います。

抗がん剤には、「がんを小さくする」「再発を防ぐ」「進行を遅らせる」「症状を和らげる」など、がんの状態に応じて多様な目的があります。

| 治療の目的 | 抗がん剤の役割 |

| 根治を目指す場合 | 手術後の再発防止(術後補助療法)や、手術前にがんを縮小させる治療(術前化学療法)として使用 |

| 手術が難しい場合 | 全身に作用する治療でがんの増殖を抑制し、延命や症状緩和につなげる |

| 再発・転移がある場合 | 新たながんの進行を遅らせる、あるいは進行スピードを緩める目的で使用 |

抗がん剤には副作用が伴うこともありますが、副作用対策や支持療法の進歩によって、以前に比べて治療を継続しやすくなってきています。

一部では「抗がん剤以外で治したい」と希望される方もいらっしゃいますが、基本的には医師との相談の上、総合的な判断での選択をお勧めいたします。

もちろん、中には抗がん剤治療をあえて選択せず、免疫療法を選択し、腫瘍が小さくなったあとに手術を選択されるような方もいらっしゃいます。

科学的根拠に基づき、医師と相談の上、様々な治療法の中から最適な選択を行いましょう。

膵臓がんの抗がん剤治療と免疫療法

膵臓がんの治療では、一般的に抗がん剤が基本となります。

進行がんや再発・転移がある場合には、がんの増殖を抑え、症状を和らげるためにも抗がん剤治療が欠かせません。

しかし、抗がん剤治療にはどうしても副作用というデメリットが存在するため、あえて抗がん剤治療を避けたい、という方も少なくありません。

そんな中、がんに対する新たなアプローチとして近年注目されているのが免疫療法です。

免疫療法は、患者さま自身の免疫力を高め、がん細胞を排除しようとする仕組みを利用した治療法で、膵臓がんにおいても研究が進められています。

抗がん剤ががん細胞にダメージを与えたタイミングで、免疫の働きを高めることで、がんに対する攻撃力を最大限に引き出す可能性があるのです。

このような多角的アプローチの一つとして、今注目されているのが「6種複合免疫療法」です。

次の項目では、その具体的な内容や特徴について詳しくご紹介します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00