がん免疫療法コラム

【完全版】抗がん剤による治療を徹底解説。治療法・費用・副作用・期間まで

がんと診断された際、多くの患者さまやご家族が直面するのが「治療法の選択」という大きな課題です。中でも「抗がん剤治療(化学療法)」は、手術、放射線療法と並ぶがんの三大治療の一つであり、多くの方が検討することになる治療法です。しかし、副作用や費用、治療期間などについて不安を感じる方も少なくありません。

本記事では、抗がん剤治療の仕組みから種類、費用、副作用への対策、そして近年注目されている新しい治療選択肢までを網羅的に解説します。正確な知識を持つことは、納得のいく治療選択への第一歩です。

INDEX

抗がん剤治療(化学療法)とは

抗がん剤治療の基本的な仕組み

抗がん剤治療とは、化学物質(薬剤)を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、がん細胞を破壊したりする治療法です。医学的には「化学療法」と呼ばれます。

私たちの体は約37兆個の細胞で構成されており、それらが規則正しく分裂・増殖を繰り返しています。がん細胞は、この制御が効かなくなり無秩序に増え続ける細胞です。多くの抗がん剤は、細胞分裂が活発な細胞を攻撃する性質を持っており、分裂スピードの速いがん細胞に作用してその増殖を食い止めます。

抗がん剤治療が選ばれる理由

抗がん剤治療が選択される主な理由は、「全身病」としてのがんに対応できる点にあります。がんは発生した場所(原発巣)にとどまらず、血液やリンパ液に乗って全身に広がる(転移する)性質を持っています。

目に見える大きさのがんであれば手術で取り除くことができますが、画像検査でも映らない微小ながん細胞がすでに全身に散らばっている可能性があります。抗がん剤は血液中に入り全身を巡るため、体のどこかにあるかもしれない微細ながん細胞に対しても攻撃を加えることが可能です。

参考:国立がん研究センターがん情報サービス「薬物療法(抗がん剤治療)のことを知る」

手術・放射線療法との違い

がん治療において、手術と放射線療法は「局所療法」と呼ばれます。これらは特定の部位にあるがんを狙い撃ちする治療法です。一方、抗がん剤治療は「全身療法」に分類されます。

局所療法は、がんが特定の場所に留まっている場合には非常に有効ですが、全身に転移している場合や、血液のがん(白血病や悪性リンパ腫など)のように最初から全身に影響が及んでいる場合には、抗がん剤治療が中心的な役割を果たします。現在では、これらの治療法を組み合わせることで、より高い治療効果を目指すのが一般的です。

抗がん剤の種類と特徴

細胞障害性抗がん薬

一般的に「抗がん剤」と呼ばれるものの多くがこれにあたります。細胞分裂が活発な細胞を攻撃する薬剤です。がん細胞だけでなく、正常な細胞の中でも分裂が活発な細胞(骨髄細胞、毛母細胞、消化管粘膜など)にも影響を与えるため、脱毛や吐き気、白血球減少などの副作用が現れやすい特徴があります。

分子標的薬

2000年代に入り急速に普及した薬剤です。がん細胞の増殖に関わる特定のタンパク質や遺伝子(分子)を標的として攻撃します。がん細胞だけを狙い撃ちしやすいため、従来の抗がん剤とは異なる副作用の出方をしますが、正常細胞へのダメージがゼロというわけではありません。

ホルモン療法薬

乳がんや前立腺がんなど、特定のホルモンの影響を受けて増殖するタイプのがんに対して用いられます。ホルモンの分泌を抑えたり、ホルモンががん細胞に作用するのを阻害したりすることで、がんの増殖を抑制します。副作用は比較的軽微ですが、長期間の服用が必要になるケースが多いです。

免疫チェックポイント阻害薬

私たちの体に備わっている免疫細胞(T細胞など)のブレーキを解除し、がん細胞への攻撃力を回復させる薬剤です。直接がん細胞を攻撃するのではなく、患者自身の免疫の力を利用するのが特徴です。効果が出る人には長期間の効果持続が期待できる一方で、特定の免疫関連副作用(irAE)が現れることがあります。

抗がん剤治療の効果と適応

抗がん剤が効きやすいがんの種類

抗がん剤の効果は、がんの種類によって大きく異なります。一般的に、細胞分裂のスピードが速いがんほど抗がん剤が効きやすい傾向があります。

- 治癒が期待できるがん

- 急性白血病(5年生存率:急性リンパ性白血病で約70%以上)、悪性リンパ腫、精巣腫瘍、絨毛がんなど

- 延命や症状緩和が期待できるがん

- 乳がん、肺がん、大腸がん、卵巣がん、胃がん など

抗がん剤が効きにくいがんの種類

一方で、膵臓がん、肝臓がん、腎臓がん、甲状腺がんなどは、従来の抗がん剤だけでは効果が得にくいとされてきました。しかし、近年では分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場により、これらのがん種に対しても治療成績が向上しつつあります。

治療効果の判定基準

抗がん剤治療の効果は、主に画像検査(CTやMRI)や腫瘍マーカーの数値によって判定されます。国際的な基準(RECISTガイドラインなど)に基づき、以下の4段階で評価されることが一般的です。

- CR(完全奏効)

- がんがすべて消失し、4週間以上その状態が続いている

- PR(部分奏効)

- がんの大きさの和が30%以上減少し、4週間以上その状態が続いている

- SD(安定)

- がんの大きさが変化していない(増大も縮小もしていない)

- PD(進行)

- がんの大きさの和が20%以上増大した、または新しい病変が出現した

抗がん剤治療の流れと期間

治療開始前の検査と準備

治療を始める前に、血液検査、心電図、レントゲン、CT検査などを行い、患者さまの全身状態や臓器機能(肝臓、腎臓、骨髄など)が治療に耐えられるかを確認します。また、使用する薬剤によっては、事前に歯科受診を済ませて口腔ケアを行うことも推奨されます。

投与方法(点滴・内服・注射)

抗がん剤の投与方法には、点滴(静脈注射)、内服(飲み薬)、皮下注射などがあります。点滴の場合は、数時間から数日かけて投与することもあります。また、CVポート(皮下埋め込み型ポート)と呼ばれる器具を体内に留置し、そこから薬剤を投与する方法もあり、血管への負担や痛みを軽減できます。

治療期間とサイクルの考え方

抗がん剤治療は「投与期間」と「休薬期間」をセットにした「コース(またはクール)」という単位で行われます。例えば、「3週間(21日間)を1コースとし、1日目に点滴を行い、残りの20日間は休薬する」といったスケジュールです。

休薬期間を設ける理由は、副作用でダメージを受けた正常細胞を回復させるためです。このサイクルを数回(通常は4〜6コース以上)繰り返します。がんの進行が抑えられており、副作用が許容範囲内であれば、治療は継続されます。

通院治療と入院治療の違い

かつては入院して治療を行うことが一般的でしたが、近年では副作用対策の進歩により、外来(通院)での化学療法が主流になりつつあります。通院治療のメリットは、仕事や家庭生活を続けながら治療ができる点です。ただし、初回投与時や強力なレジメン(治療計画)の場合、副作用の観察のために短期間の入院が必要になることもあります。

抗がん剤治療にかかる費用

治療費の目安と内訳

抗がん剤治療は高額になりがちです。使用する薬剤の種類、身長や体重による投与量、治療期間によって大きく異なりますが、一般的な目安としては、1ヶ月あたり数十万円から、新しい分子標的薬などでは百万円を超える医療費がかかることもあります。例えば、保険適用前の医療費として、一般的な細胞障害性抗がん薬で月20〜50万円程度、分子標的薬では月50〜200万円以上となることもあります。これには薬剤費だけでなく、検査費、処置費などが含まれます。

保険適用と自己負担額

日本国内で承認されている標準治療の抗がん剤であれば、公的医療保険(健康保険)が適用されます。年齢や所得に応じて、窓口での支払いは1割〜3割負担となります。

高額療養費制度の活用方法

3割負担であっても、毎月の支払いが十数万円になれば家計への負担は大きくなります。そこで必ず活用したいのが「高額療養費制度」です。

この制度は、1ヶ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される仕組みです。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

【70歳未満の場合の自己負担限度額(月額)】

| 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |

| 年収約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |

| 年収約370万〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |

| 年収約370万円以下 | 57,600円 |

| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |

例えば、一般的な所得(年収約370万〜770万円)の方が月に100万円の医療費(3割負担で30万円)がかかった場合、実際の自己負担額は約8万7千円となり、約21万円が払い戻されます。

事前に「限度額適用認定証」を申請し、窓口で提示すれば、支払いを最初から限度額までに抑えることができます。

医療費控除について

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(通常は10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の一部が還付されたり、住民税が軽減されたりする「医療費控除」の対象となります。通院のための交通費も対象となるため、領収書は大切に保管しておきましょう。

抗がん剤治療の副作用とその対策

代表的な副作用の種類

抗がん剤の副作用は、薬剤が作用する仕組みによって様々です。

- 自覚症状があるもの

- 吐き気・嘔吐、脱毛、倦怠感、口内炎、下痢・便秘、手足のしびれ(末梢神経障害)など

- 検査でわかるもの

- 骨髄抑制(白血球・赤血球・血小板の減少)、肝機能障害、腎機能障害など

副作用が現れる時期と期間

副作用には現れる時期の目安があります。国立がん研究センターのデータによると、以下のような時期に各副作用が出現しやすいことが報告されています。

- 投与直後〜数日以内: アレルギー反応、吐き気・嘔吐(急性期)

- 1〜2週間後: 骨髄抑制(白血球減少のピーク)、口内炎

- 2〜3週間後: 脱毛の開始

- 累積的に出現: 末梢神経障害(しびれ)、色素沈着、心毒性など

多くの副作用は治療終了後に徐々に回復しますが、末梢神経障害などは回復に時間がかかる場合や、一部残存することもあります。

参考:国立がん研究センター東病院「抗がん剤の副作用について」

副作用を軽減する方法

近年、副作用を抑える「支持療法(サポーティブケア)」が飛躍的に進歩しています。

- 吐き気:複数の制吐剤(吐き気止め)を組み合わせることで、以前に比べてかなりコントロールできるようになりました。

- 骨髄抑制:白血球を増やす薬剤(G-CSF製剤)の使用により、感染症リスクを下げることができます。

- 脱毛:頭皮冷却装置の使用により、脱毛を抑制する試みも一部の医療機関で導入されています。

重篤な副作用への対応

発熱(38度以上)や激しい下痢、呼吸困難などの症状が現れた場合は、すぐに医療機関に連絡する必要があります。特に化学療法中の発熱は「発熱性好中球減少症」の可能性があり、重症化すると命に関わるため、早急な対応が求められます。

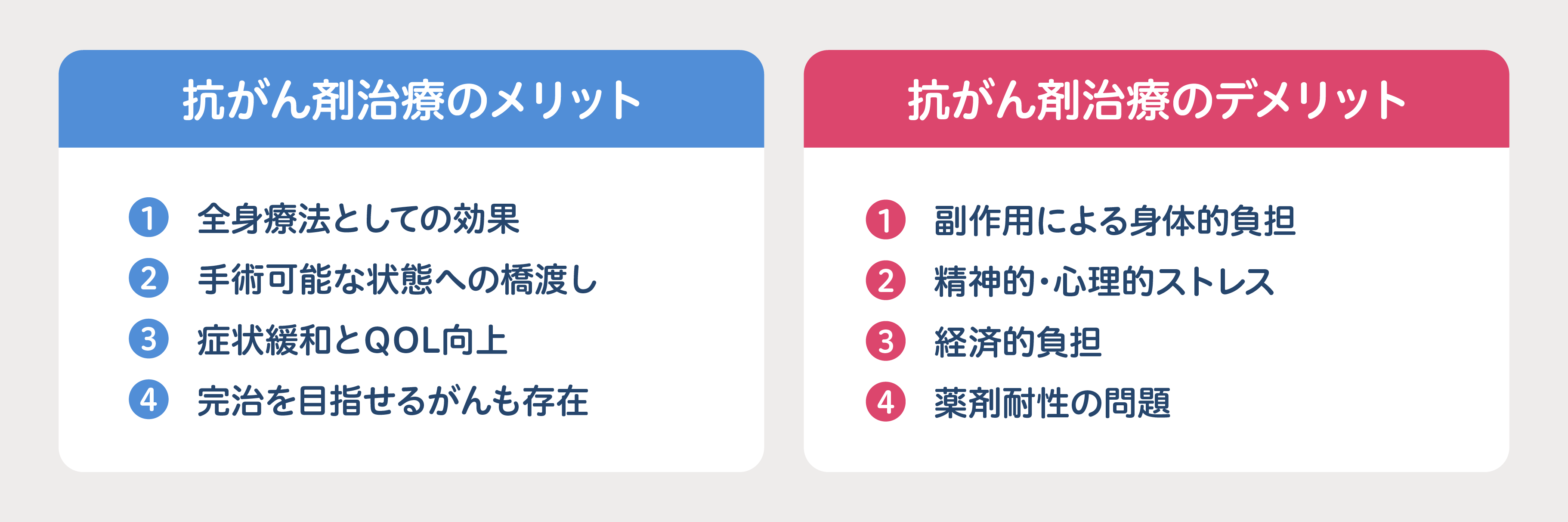

抗がん剤治療のメリットとデメリット

抗がん剤治療のメリット

- 全身療法としての効果

抗がん剤の最大のメリットは、血液を通じて全身に作用する点です。手術や放射線では届かない遠隔転移巣や、画像検査では見えない微小ながん細胞(マイクロメタスタシス)にもアプローチできます。例えば、大腸がんの術後補助化学療法により、再発リスクを約30〜40%低減できることが臨床試験で示されています。

- 手術可能な状態への橋渡し

当初は手術が困難な大きさや位置にあるがんでも、抗がん剤で腫瘍を縮小させることで、切除可能になる場合があります(コンバージョン療法)。乳がんでは、術前化学療法により腫瘍が縮小し、乳房温存手術が可能になるケースも少なくありません。国立がん研究センターのデータでは、術前化学療法により約40〜60%の患者で腫瘍の縮小が認められています。

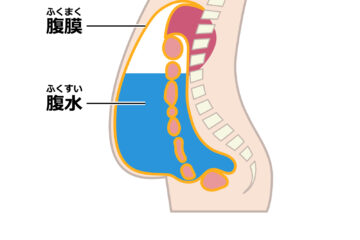

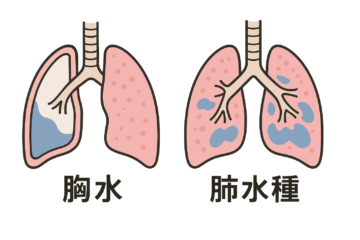

- 症状緩和とQOL向上

進行がんにおいても、抗がん剤により腫瘍が縮小すれば、痛みや呼吸困難などの症状が軽減され、日常生活の質が改善します。緩和的化学療法と呼ばれるこのアプローチは、生存期間の延長だけでなく、残された時間をより良く過ごすための重要な選択肢となります。

- 完治を目指せるがんも存在

急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫の一部、精巣腫瘍、小児がんなどは、抗がん剤治療のみで完治を目指すことが可能です。特に急性リンパ性白血病では、適切な化学療法により成人で約40%、小児では約90%が長期寛解を達成しています。

抗がん剤治療のデメリット

- 副作用による身体的負担

抗がん剤は増殖の速い細胞を標的とするため、がん細胞だけでなく、骨髄・消化管・毛根などの正常細胞にもダメージを与えます。その結果、白血球減少による感染リスクの上昇、吐き気、脱毛、倦怠感などの副作用が生じます。国立がん研究センターの調査によると、化学療法を受けた患者さまの約60〜80%が何らかの副作用を経験していますが、近年の支持療法の進歩により、以前より管理しやすくなっています。

- 精神的・心理的ストレス

副作用への不安、外見の変化(脱毛など)、治療効果への心配などから、精神的な負担を感じる患者さまが少なくありません。日本サイコオンコロジー学会の報告では、がん患者さまの約25〜30%が不安障害やうつ状態を経験するとされています。心のケア(精神腫瘍科、臨床心理士のカウンセリング)も治療の重要な一部です。

- 経済的負担

高額療養費制度を利用しても、毎月数万円〜十万円程度の自己負担が発生します。治療が長期化すれば、累積で数十万円〜百万円以上の費用がかかることもあります。また、通院のための交通費、仕事を休むことによる収入減なども考慮する必要があります。

- 薬剤耐性の問題

がん細胞は遺伝子変異を起こしやすく、治療を重ねるうちに薬剤への耐性を獲得する場合があります。最初は効果があった抗がん剤が、数ヶ月〜数年後には効かなくなる「獲得耐性」という現象です。このため、複数の薬剤を使い分けたり、新しい治療法に切り替えたりする必要が生じることがあります。

治療を受けるかどうかの判断基準

抗がん剤治療を行うかどうかは、「期待される効果」と「起こりうる不利益」を天秤にかけて判断します。医学的には、以下のような観点から検討されます。

- 治療目標の明確化

- 完治を目指すのか、延命を目指すのか、症状緩和が目的なのかを明確にする。

- 全身状態(PS:Performance Status)

- 日常生活の活動度が高いほど、治療に耐える力があると判断されます。

- 臓器機能

- 肝臓、腎臓、骨髄などの機能が保たれているかを評価します。

- 予想される生存期間

- 治療をしない場合の余命と、治療による延命効果を比較します。

- 患者さまの価値観

- 副作用を受け入れてでも積極的に治療したいのか、QOL重視で緩和ケア中心にしたいのかを考えます。

日本臨床腫瘍学会のガイドラインでは、「余命が3ヶ月以上見込める場合」に化学療法の適応を検討することが推奨されています。ただし、これはあくまで目安であり、最終的な判断は患者さまご自身と医療チームとの十分な話し合いの上で行われるべきです。

抗がん剤と他の治療法の併用(集学的治療)

手術療法との併用

術前化学療法(ネオアジュバント療法)

手術の前に抗がん剤治療を行う方法です。主な目的は以下の通りです。

- 腫瘍の縮小

- がんを小さくすることで、切除範囲を縮小し、臓器の機能を温存できる可能性が高まります。乳がんでは、術前化学療法により約30〜40%の患者で乳房温存手術が可能になったというデータがあります。

- 微小転移の制御

- 手術前から全身治療を開始することで、すでに散らばっているかもしれない微小ながん細胞の増殖を抑えます。

- 薬剤感受性の評価

- 実際に使用した抗がん剤の効果を、切除した腫瘍で確認できます。効果がない場合は、術後に別の薬剤に変更する判断材料になります。

国立がん研究センターの臨床試験では、乳がん患者の術前化学療法により、病理学的完全奏効(がん細胞が完全に消失)が約20〜30%で得られ、これらの患者の予後は非常に良好であることが報告されています。

術後化学療法(アジュバント療法)

手術で目に見えるがんを切除した後に、残っているかもしれない微小ながん細胞を根絶する目的で行われます。大腸がん、乳がん、肺がんなど多くのがん種で標準治療となっており、再発率を30〜50%低減できることが大規模臨床試験で証明されています。

例えば、ステージⅢの大腸がんでは、術後化学療法を行うことで5年生存率が約50%から約70%に改善することが知られています。

放射線療法との併用

抗がん剤と放射線を同時期に併用する治療法です。抗がん剤が放射線の効果を増強する「放射線増感作用」を利用し、局所のがんをより効果的に制御します。

適応となる主ながん種と効果

- 食道がん

- 手術を行わない根治的化学放射線療法により、約30〜40%の患者で完全寛解が得られます。

- 子宮頸がん

- ステージⅠB2〜ⅣAでの標準治療。5年生存率が化学放射線療法群で約65〜75%、放射線単独群で約50〜60%と、有意な改善が報告されています。

- 肺がん(局所進行非小細胞肺がん)

- 化学放射線療法後に免疫チェックポイント阻害薬を追加する治療が、近年の標準治療となり、生存期間の大幅な延長が実現しています。

- 頭頸部がん

- 喉頭がんなどでは、化学放射線療法により臓器温存(声帯を残す)が可能になります。

免疫療法との併用

近年では、化学療法と免疫チェックポイント阻害薬を併用する「複合免疫療法」が、肺がんなどの標準治療として確立されつつあります。異なるメカニズムでがんを攻撃することで、相乗効果を狙います。

集学的治療のメリット

- 治療成績の向上

単独治療では限界があった治療成績が、複数の治療法を組み合わせることで劇的に改善しています。例えば、ステージⅢの大腸がんでは、手術単独の5年生存率は約50%でしたが、術後化学療法を追加することで約70%に向上しました。

- 治療選択肢の拡大

当初は手術不能と判断されたがんでも、化学療法や放射線療法で縮小させることで、切除可能になる(コンバージョン)ケースが増えています。

- 臓器機能の温存

術前化学療法や化学放射線療法により、切除範囲を縮小したり、臓器を温存したりすることが可能になりました。喉頭がんで声帯を残す、乳がんで乳房を温存する、直腸がんで肛門を温存するなど、QOLの向上にも貢献しています。

- 個別化医療の実現

遺伝子検査や免疫染色などにより、そのがんに最も効果的な治療法の組み合わせを選択する「個別化医療」が進んでいます。例えば、HER2陽性乳がんには抗HER2薬と化学療法の併用、EGFR遺伝子変異陽性肺がんにはEGFR阻害薬といったように、がんの特性に合わせた最適な治療が提供されるようになっています。

抗がん剤以外の治療選択肢

がん治療における第4の選択肢「免疫療法」

これまで、がん治療は手術、放射線、抗がん剤の3つが柱でしたが、近年「免疫療法」が第4の治療法として確立されました。前述の免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボやキイトルーダなど)は公的保険が適用される標準治療ですが、これとは別に、患者さま自身の細胞を採取・加工して体に戻す「免疫細胞療法」という分野も存在します。

免疫細胞療法とは

患者さまの血液から免疫細胞を取り出し、体外で活性化・増殖させてから再び体内に戻す治療法です。自分の細胞を使うため副作用が少なく、QOL(生活の質)を維持しやすいという特徴があります。多くの免疫細胞療法は自由診療(全額自己負担)で行われており、様々な種類の治療法が存在します。

6種複合免疫療法とは

数ある免疫細胞療法の中でも、注目されているのが「6種複合免疫療法」です。6種複合免疫療法は、患者さまご自身の血液から免疫細胞を取り出し、体外で活性化・増殖させてから再び体内に戻す「免疫細胞療法」の一種です。最大の特徴は、一般的な免疫療法が1〜2種類の細胞しか培養しないのに対し、6種類もの免疫細胞(キラーT細胞、NK細胞、NKT細胞、γδT細胞、樹状細胞、ヘルパーT細胞)を同時に活性化・増殖させる点にあります。

これにより、免疫細胞同士がチームとなって連携し、より多角的にがん細胞を攻撃する力を高めることが期待できます。約3週間の培養期間で、採血時には1,000万〜2,000万個だった免疫細胞を、20億〜50億個にまで増殖させて投与します。

6種複合免疫療法と抗がん剤との併用

6種複合免疫療法は、ご自身の細胞を使用するため、拒絶反応やアレルギー反応といった重篤な副作用が極めて少ないのが特徴です(稀に一過性の軽度な発熱が見られる程度です)

また、抗がん剤や放射線治療は、がん細胞を攻撃すると同時に、患者さまの免疫力(白血球数など)も低下させてしまうという欠点があります。6種複合免疫療法を併用することで、抗がん剤によって弱った免疫力を底上げし、副作用によるダメージからの回復を助ける可能性があります。実際に、抗がん剤治療の合間にこの治療を行うことで、体調を維持しながら標準治療を完遂できたという事例も報告されています。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

自分に合った治療法を選択するために

抗がん剤治療は、がん治療において非常に強力な武器です。副作用や費用の問題はありますが、医療の進歩により、以前よりも管理しやすく、効果的な治療が可能になってきています。

一方で、治療の選択肢は標準治療だけにとどまりません。ご自身の病状やライフスタイル、価値観に合わせて、標準治療をベースにしつつ、6種複合免疫療法のような先端医療を組み合わせることも一つの戦略です。

がん治療は、患者さま一人ひとりの状態やがんの種類によって最適な方法が異なります。6種複合免疫療法に興味をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00