がん免疫療法コラム

化学療法の副作用を一覧で紹介!出やすい人、発現時期やいつまで続くか解説

化学療法は、がんの進行を抑える代表的な治療法ですが、身体への負担や副作用の現れ方・時期には個人差があります。近年では、化学療法単独ではなく、他の治療と組み合わせることで身体への負担を軽減する手法も広まっています。

特に、免疫機能を活かした「6種複合免疫療法」は、副作用が比較的少なく、他の治療との併用が可能なことから、近年注目されています。

今回の記事では、化学療法に伴う代表的な副作用とその発症時期、特に副作用が出やすい傾向のある方について詳しく解説します。最後に「6種複合免疫療法」についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

化学療法とは?薬剤の種類と主な作用

化学療法とは、抗がん剤を用いてがん細胞の増殖を抑える治療法です。薬剤が血液を通じて全身に行き渡るため、がんが広範囲に広がっている場合や手術が難しい場合でも効果が期待できます。

抗がん剤は主に、がん細胞の分裂やDNAの修復を妨げる作用によって効果を発揮します。ただし、この作用は正常な細胞にも影響を及ぼすため、副作用が現れる場合があります。

化学療法で使われる薬剤にはいくつかの種類があり、がんの種類や進行度に応じて使い分けられます。

主な薬剤の種類とその作用は以下のとおりです。

| 薬剤の種類 | 主な作用 |

| アルキル化剤 | DNAを損傷させて細胞分裂を阻害する |

| 代謝拮抗薬 | がん細胞のDNAやRNAの合成を妨げる |

| 抗腫瘍抗生物質 | DNAの複製を阻害し、細胞増殖を抑制する |

| 植物アルカロイド | 細胞分裂に必要な微小管の形成を阻害する |

| 分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬 | がん細胞の増殖や免疫機能を調節する特定の分子を阻害する |

これらの薬剤は単独で使用される場合もあれば、治療効果を高めるために複数の薬剤を組み合わせて使用する場合もあります。

化学療法の副作用

化学療法はがん細胞の増殖を抑える一方で、正常な細胞にも影響を与えるため、さまざまな副作用が現れることがあります。

症状の程度や現れ方は、使用する薬剤の種類や投与量、個人の体調によって異なり、複数の副作用が同時に起こることもあります。

食欲不振

化学療法の影響で味覚の変化や吐き気、消化機能の低下が起こると、食欲不振につながる場合があります。食欲不振が続くと体重減少や栄養不足を招くため、早めの対応が大切です。

主な原因は以下のとおりです。

- 味覚異常(味の変化や金属味の出現)

- 吐き気や胃のむかつき

- 薬剤による消化器への影響

症状が強い場合は、食事を少量ずつ何回かに分けてとる、消化の良い食品を選ぶなどの工夫が有効です。

吐き気・嘔吐

化学療法で使用される薬剤が脳の嘔吐中枢や消化管に作用することで吐き気や嘔吐が生じることがあります。特に治療開始直後や薬剤投与後に症状が出やすく、日常生活に影響を及ぼすこともあります。

主な原因は以下のとおりです。

- 抗がん剤の中枢神経への影響

- 消化管の刺激による反応

- 精神的な緊張や不安感

現在は制吐薬の使用で症状を軽減できる場合が多いため、我慢せず医療機関で相談しましょう。

下痢

化学療法による副作用のひとつに下痢があります。これは抗がん剤が腸の粘膜細胞に影響を与え、栄養吸収や腸の蠕動運動のバランスが崩れるために起こります。症状が続くと脱水や電解質異常のリスクが高まります。

主な原因は以下のとおりです。

- 腸粘膜の損傷による吸収障害

- 薬剤による腸運動の亢進

- 抗菌薬や制吐薬との併用による影響

十分な水分と電解質補給を心がけ、症状が強い場合は早めに医療機関で相談しましょう。

口内炎

口の粘膜細胞も化学療法の影響を受けやすく、炎症や潰瘍ができ、口内炎が発生することがあります。痛みや刺激に敏感になるため、食事や会話に支障をきたすことがあります。

主な原因は以下のとおりです。

- 抗がん剤による口腔粘膜の細胞障害

- 唾液分泌の低下による口腔内の乾燥

- 口腔内の細菌増殖

うがいや保湿、刺激の少ない食品の摂取が予防や症状の緩和に役立ちます。症状が重い場合は専用の薬剤を使用することもあります。

しびれ

化学療法で使われる一部の薬剤は末梢神経に作用し、手足のしびれや感覚異常を引き起こすことがあります。症状は軽い違和感から、日常的な細かい動作が難しくなるほど強くなることもあります。

主な症状は以下のとおりです。

- 手足の先がピリピリする感覚がある

- ボタンの操作や箸の使用などの細かい作業が難しくなる

これらの症状は寒さや温度変化で悪化することもあります。症状が強い場合は、薬剤の調整や休薬が検討されるため、早めに医療機関で相談することが大切です。

骨髄抑制

骨髄抑制は、化学療法の影響で骨髄での血球の産生が低下する状態を指します。これにより白血球・赤血球・血小板が減少し、感染症や貧血、出血傾向などが起こりやすくなります。

主な影響は以下のとおりです。

| 血球の種類 | 主な症状 |

| 白血球減少 | 免疫力低下によって感染リスクが増加する |

| 赤血球減少 | 貧血によって倦怠感や息切れが起こりやすくなる |

| 血小板減少 | あざができやすく、出血すると血が止まりにくくなる |

定期的な血液検査で状態を確認し、必要に応じて薬剤投与や輸血などのサポートが行われます。

臓器障害

一部の抗がん剤は肝臓や腎臓、心臓などの臓器に負担をかけ、機能障害を引き起こすことがあります。症状は軽度の検査値異常から、重度の機能低下までさまざまです。

代表的な影響は以下のとおりです。

| 臓器 | 主な影響 |

| 肝臓 | AST・ALTなど肝機能値の上昇 |

| 腎臓 | クレアチニンの上昇や尿量の減少 |

| 心臓 | 心不全や不整脈のリスク |

定期的な血液検査や心エコー検査などのモニタリングが重要で、異常が見られた場合は治療内容の調整が行われます。

皮膚障害

化学療法では、薬剤の影響で皮膚や爪にトラブルが起こることがあります。乾燥やかゆみなどの軽度な症状から、発疹や色素沈着、爪の変形など多様な症状が現れます。

主な症状は以下のとおりです。

- 皮膚の乾燥やかゆみ

- 発疹や赤みの出現

- 爪の変形や割れ、黒ずみ

保湿や低刺激のスキンケア用品を使用し、爪の適切なケアを心がけることで予防できます。症状が強い場合は、外用薬や内服薬で対応します。

その他

上記で紹介した症状以外にも、化学療法の副作用は全身にさまざまな影響を及ぼすことがあります。

代表的なものは以下のとおりです。

| 症状 | 内容 |

| 倦怠感 | 体力の低下や疲労感が続く |

| 発熱 | 感染や白血球減少に伴い熱が出る |

| 味覚異常 | 食事の味が変わる、金属味を感じる |

| 脱毛 | 頭髪や体毛が一時的に抜ける |

化学療法の副作用が出やすい人の特徴は?

化学療法の副作用は体質や健康状態によって症状の出やすさや程度には個人差があります。

特に、以下のような特徴を持つ方は注意が必要です。

| 特徴 | 理由 |

| 高齢の方 | 加齢に伴う肝臓や腎臓の機能低下により、薬剤の代謝や排泄が遅れ、副作用が強く出やすい |

| 低栄養状態の方 | 体力や免疫力が低下しているため、倦怠感や感染症にかかるリスクが高まる |

| 心臓・肝臓・腎臓に持病がある方 | 抗がん剤の影響により、臓器への負担が増加し、機能障害が起こりやすくなる |

| 白血球数が少ない方 | 骨髄抑制によってさらに免疫力が低下し、感染症を起こすリスクが高まる |

| 女性や体重が少ない方 | 体内の薬物濃度が比較的高くなりやすく、吐き気などの症状が強く現れることがある |

副作用を最小限に抑えるためには、治療開始前に全身状態を詳しく評価し、必要に応じて薬の量や治療計画を調整することが重要です。

化学療法の副作用の発現時期と持続期間

化学療法の副作用は、使用する薬剤の種類や投与方法、個人の体調などによって現れる時期や症状の持続期間が異なります。

一般的には、副作用は治療開始から数時間~数日以内に起こる「急性期の副作用」と、数週間後に現れる「遅発性の副作用」の2種類に分けられます。

| タイプ | 内容 |

| 急性期の副作用 | 吐き気や嘔吐などの症状は薬剤投与後すぐに起こりやすい。多くの場合、制吐薬の使用により数日以内に改善する |

| 遅発性の副作用 | 白血球減少は投与後7~14日頃にピークを迎える。脱毛は治療開始2~3週間後から始まり、化学療法終了後に徐々に再生する |

上記以外にも、しびれや臓器障害などの一部の副作用は、治療終了後も一定期間継続することがあります。

副作用の多くは一時的なもので、治療終了後には徐々に改善しますが、症状の出方や改善スピードには個人差があります。症状が続いたり強くなったりする場合は、早めに医療機関で相談し、適切な対策を行うことが重要です。

化学療法はやらない方がいい?

化学療法を受けるにあたり、「副作用がつらい」「体力が落ちるのでは」といった不安から、化学療法を避けたいと考える方も多いです。しかし、化学療法は現在もがん細胞の増殖を抑える治療として重要な役割を果たしています。

特に、手術で取りきれないがんや再発リスクが高いケースでは、化学療法により病状の進行を遅らせ、生活の質を維持できる可能性があります。

近年は、化学療法単独ではなく、他の治療と組み合わせる「併用療法」が主流となっています。

例えば、放射線治療や分子標的薬、免疫療法などと組み合わせることで、より効果的にがんを抑えることが期待されています。また、副作用への対策も進歩しており、以前より安全に治療を続けられるようになってきています。

特に新たな選択肢として注目されているのが、免疫療法です。中でも「6種複合免疫療法」は、複数の免疫細胞を活用してがんに多角的にアプローチする方法であり、化学療法と併用することでさらなる治療効果を目指すことが可能です。

化学療法と併用できる6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は化学療法と併用することで、がん細胞への効果を補強し、再発や進行を抑えられる可能性があります。

ただし、一部の化学療法薬は免疫細胞に影響を与える場合があるため、併用する際には薬剤の選択や投与タイミングに十分な配慮が必要です。最適な治療計画は、患者さま一人ひとりの病状や治療履歴によって異なるため、詳細については必ず医療機関にご相談ください。

次章では、この6種複合免疫療法の仕組みや特徴について、さらに詳しく解説します。

6種複合免疫療法とは?

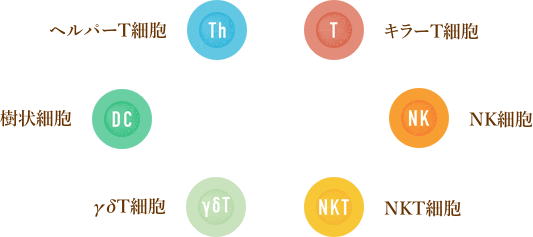

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00