がん免疫療法コラム

骨転移の痛みとは?原因・症状・治療法まで徹底解説|しびれや骨折も注意

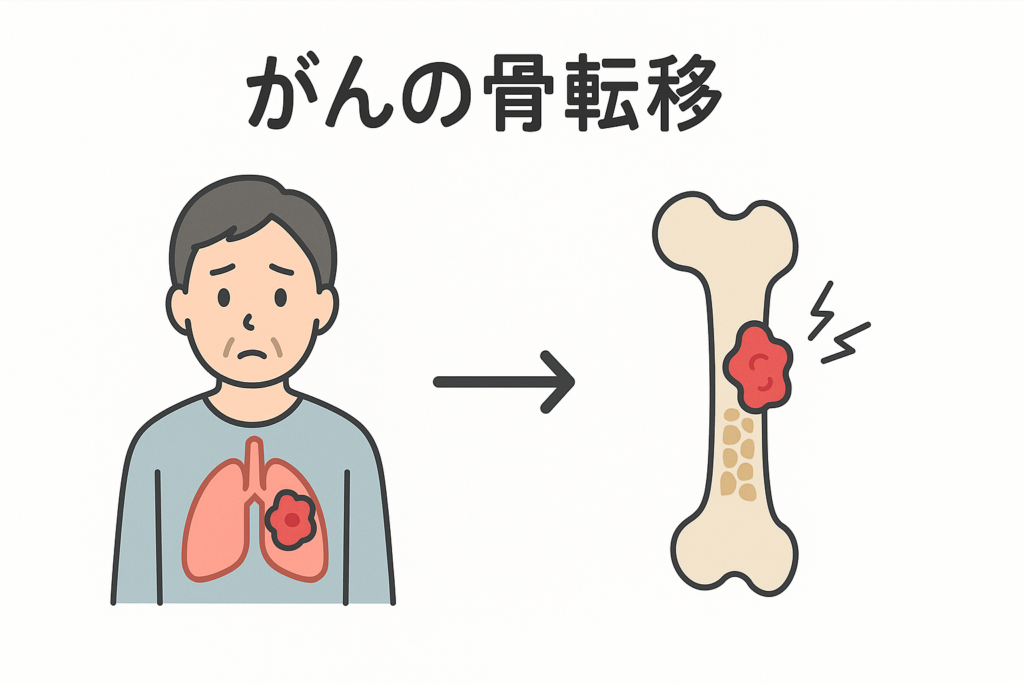

がんは進行すると、血液やリンパの流れを通じて、他の臓器や組織に転移することがあります。

中でも骨は、血流が豊富でがん細胞がとどまりやすい環境にあるため、転移しやすい部位のひとつとされています。

骨への転移が起こると、激しい痛みや神経の圧迫に加え、骨が脆くなることで、転倒や軽い衝撃でも骨折しやすくなり、生活の質(QOL)に大きな影響を与えることがあります。

そのため骨転移の治療では、痛みの緩和や骨折の予防、QOLの維持を目指して、複数の治療法が組み合わされます。

今回は、がんの骨転移に関して、その特徴や原因、治療法について詳しく解説します。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

がんの骨転移とは

がんの骨転移とは、もともと他の臓器に発生したがん細胞が血液やリンパの流れに乗って骨に移動し、そこで新たに腫瘍を形成した状態を指します。

進行がんにおいて比較的よく見られる合併症のひとつであり、激しい痛みや神経の圧迫に加え、骨がもろくなることで、転倒や軽い衝撃でも骨折しやすくなります。

特に背骨、肋骨、骨盤、大腿骨などに転移しやすく、日常生活に大きな影響を及ぼします。

骨転移が起こる仕組み

がんの骨転移は、がん細胞が血液やリンパ液を介して全身を巡る過程で、骨に到達し、そこで定着・増殖することで起こります。骨は血流が豊富で、がん細胞がとどまりやすい環境であるため、転移が生じやすい部位のひとつです。転移したがん細胞は、骨を壊す「破骨細胞」と骨をつくる「骨芽細胞」のバランスを乱し、骨の構造に異常をきたします。

その結果、以下のような変化が骨に現れることがあります。

- 溶骨性病変:骨がもろくなり、骨折しやすくなる

- 造骨性病変:骨が異常に硬くなる

- 混合性病変:上記2つの状態が同時に見られる

これらの変化によって、痛みや神経の圧迫、転倒や軽い衝撃での骨折などの症状が引き起こされます。治療では、骨の破壊を抑える薬剤や疼痛管理が行われます。

骨転移しやすいがんの種類とその特徴

骨転移が起こりやすいがんには、いくつかの特徴があります。

特に骨転移の頻度が高いとされているがん種について、以下まとめました。

| がんの種類 | 骨転移の特徴 |

| 乳がん | 骨転移が比較的初期から見られる。再発時の主な転移先のひとつ。 |

| 前立腺がん | 進行すると高確率で骨に転移し、特に造骨性病変を形成しやすい。 |

| 肺がん | 溶骨性の転移を起こしやすく、骨折や強い痛みを伴うケースが多い。 |

| 腎がん | 出血性の転移が特徴で、主に腰椎や骨盤への転移が多い。 |

| 甲状腺がん | 進行は緩やかだが、骨転移すると痛みや機能障害を引き起こすことがある。 |

がんが骨に転移したときの余命

がんが骨に転移した場合の余命は、原発がんの種類や転移の範囲、全身状態、治療の内容によって大きく異なります。一般的には進行がんの一段階とされ、平均的な予後は「数か月から数年」と幅があるため一概には言えません。

例えば、乳がんや前立腺がんは骨転移があっても、治療によって長く日常生活を維持できるケースが多く見られます。複数年にわたり安定した状態が続く場合もあります。一方、肺がんや消化器がんなどでは骨転移が全身状態に与える影響が大きく、余命が短くなる傾向があります。

骨転移による「痛み」とは?その特徴と原因

骨転移が起こると、がん細胞が骨の構造を破壊したり、周囲の神経を圧迫したりすることで、強い痛みが生じる場合があります。この痛みは動作に伴って悪化するだけでなく、安静時にも持続することが多いため、日常生活に大きな影響を及ぼします。

また、がんの進行に伴って痛みの部位が広がるケースもあります。

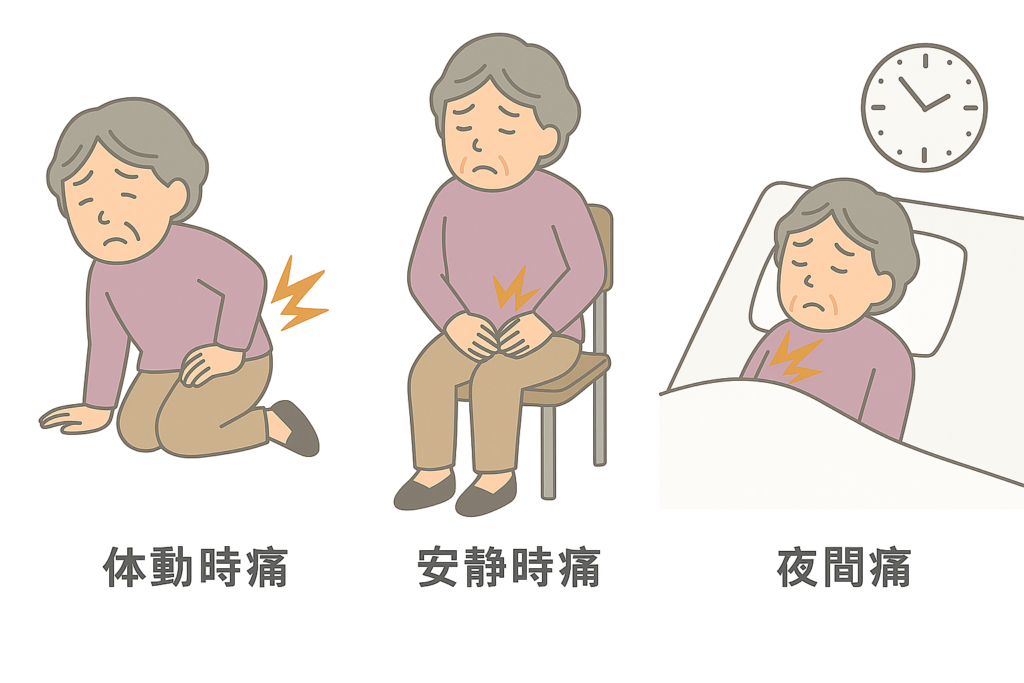

骨転移で起こる痛みの種類

骨転移により生じる痛みにはいくつかのパターンがあり、それぞれ痛みの出方や影響の度合いが異なります。以下に代表的な骨転移で起こる痛みの種類を示します。

| 痛みの種類 | 特徴 |

| 体動時痛 | 動作に伴って強まる痛み。立ち上がる、歩く、体をひねるなどの動きで悪化しやすい。骨折リスクの指標となることもある。 |

| 安静時痛 | 身体を動かしていない状態でも持続する痛み。神経の圧迫や炎症が主な原因とされる。 |

| 夜間痛 | 特に夜間や就寝中に強く感じる痛み。睡眠を妨げ、精神的な負担にもつながる。 |

これらの痛みは単独で現れることもあれば、複数が重なって生じる場合もあります。そのため、症状に応じた多角的な評価と適切な対処が重要です。

骨転移で痛みが現れる理由

がんが骨に転移すると、骨の構造や周囲の組織に変化が起こり、さまざまな要因が重なって痛みを引き起こします。

主な原因は以下のとおりです。

| 痛みの原因 | メカニズム |

| 骨の破壊・変形 | がん細胞が破骨細胞を活性化し、骨がもろくなることで微小骨折などを引き起こす。 |

| 神経の圧迫・浸潤 | 腫瘍が骨膜や神経に触れたり圧迫したりすることで、鋭い痛みやしびれが生じる。 |

| 炎症性サイトカインの分泌 | がん細胞が放出する炎症物質が神経を刺激し、痛みを増強する。 |

このように、骨転移による痛みは構造的な変化と生化学的な反応の両面から生じます。

痛みが現れやすい部位

骨転移による痛みは、血流が豊富でがん細胞が定着しやすい部位に多く見られます。特に以下の部位は骨転移の好発部位であり、特に痛みが出やすい場所とされています。

| 部位 | 特徴・影響 |

| 背骨(脊椎) | 最も転移が多く、神経圧迫によるしびれや麻痺を引き起こすことがある。 |

| 骨盤 | 腰や下肢への放散痛の原因となり、歩行や座位保持に支障をきたすことがある。 |

| 肋骨 | 呼吸や咳などの動作で痛みが強くなりやすく、日常動作を制限することがある。 |

| 大腿骨 | 体重がかかるため痛みが強く、骨折リスクが高い。歩行困難に至るケースもある。 |

これらの部位に痛みが出ると、移動や姿勢保持などの日常生活に直接影響を及ぼすことが多くなります。

痛みだけじゃない?骨転移の様々な症状

骨転移では強い痛みが代表的な症状として知られていますが、それ以外にも注意すべき症状が数多く存在します。骨の脆弱化による骨折や神経圧迫によるしびれ、さらには血液中のカルシウム濃度が異常に高まることで意識障害を引き起こすこともあります。

骨がもろくなることで起こる病的骨折

骨転移が進行すると、がん細胞によって骨がもろくなり、わずかな衝撃や日常的な動作でも骨折が起こることがあります。これを「病的骨折」と呼び、転倒や強い力が加わらなくても生じるのが特徴です。特に大腿骨、脊椎、肋骨などの荷重がかかりやすい部位は骨折のリスクが高く、歩行困難や寝たきりの原因となることもあります。

| 部位 | 影響 |

| 大腿骨 | 歩行が困難になり、介助や車椅子が必要になる場合もある |

| 脊椎 | 圧迫骨折による姿勢の変化や慢性的な痛み、神経症状が現れることもある |

| 肋骨 | 呼吸や咳、身体のひねり動作で痛みが生じ、日常動作に支障をきたす |

病的骨折は生活の質(QOL)を大きく低下させる要因となるため、骨の状態を把握し、早期から治療・予防策を取ることが大切です。

神経の圧迫による「しびれ」や「麻痺」

骨転移が脊椎など神経の通り道に及ぶと、腫瘍が神経を圧迫してしびれや麻痺を引き起こすことがあります。特に背骨への転移では「脊髄圧迫症候群」が生じることがあり、進行すると排尿・排便障害や歩行困難に至るケースもあります。

| 圧迫部位 | 主な症状 |

| 胸椎 | 胸部・腹部のしびれ、歩行時のふらつき |

| 腰椎 | 下肢のしびれや脱力感、膀胱・直腸機能障害 |

| 頸椎 | 上肢のしびれ、首の痛み、全身の麻痺感 |

これらの症状は急速に悪化することがあるため、違和感を覚えたら早急に医療機関を受診することが求められます。

意識障害にもつながる高カルシウム血症

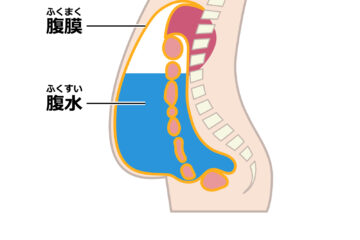

骨転移が進むと、骨を溶かす作用が活性化し、血液中に過剰なカルシウムが放出されることで「高カルシウム血症」と呼ばれる状態になります。これにより、身体にはさまざまな症状が現れます。

| 主な症状 | 内容 |

| 消化器症状 | 吐き気、食欲不振、便秘など |

| 神経・精神症状 | けん怠感、混乱、意識の低下など 極端な場合は昏睡状態に至ることも |

| 泌尿器症状 | 頻尿、脱水、腎機能の低下など |

高カルシウム血症は命に関わることもある緊急性の高い状態です。自覚症状があいまいな場合も多いため、定期的な血液検査が重要になります。適切な治療により、多くの場合は症状の改善が期待できます。

その他注意すべき症状

骨転移では、骨の変形や腫れが外見上の変化として表れることがあり、心理的な負担につながることもあります。

また、がんの進行に伴って、以下のような症状が見られる場合もあります。

- 食欲不振や体重減少

- 微熱や発汗などの全身症状

- 筋力の低下や活動量の減少

こうした症状は一見、がんとは関係ないように思えるかもしれませんが、骨転移や全身状態の変化のサインであることもあります。少しでも異変を感じたら、医療従事者に早めに相談することが重要です。

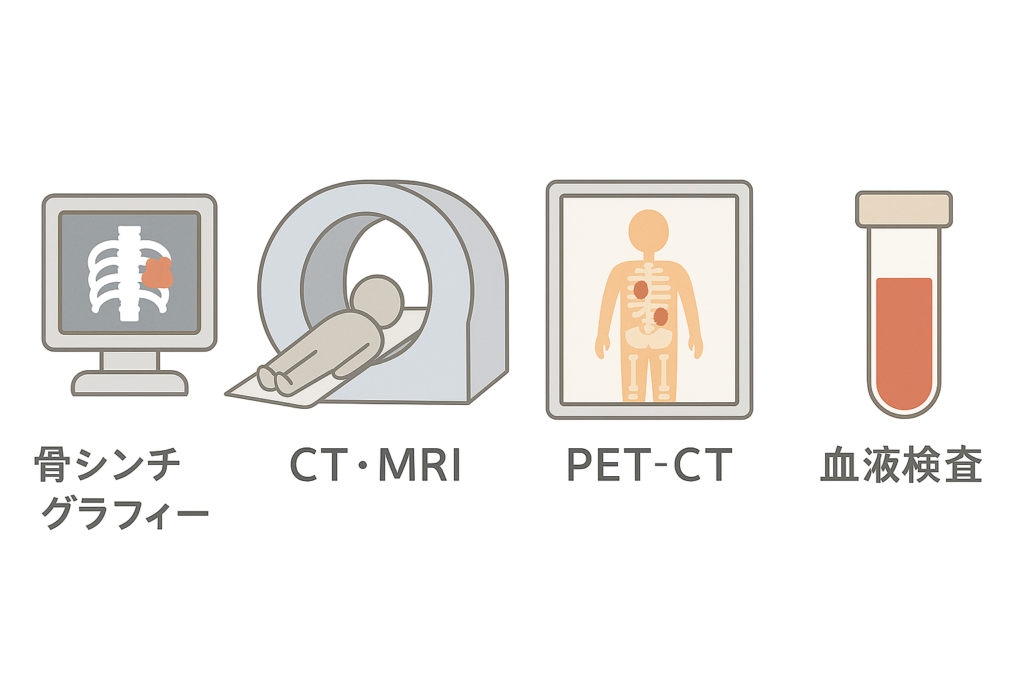

骨転移の検査と診断方法

骨転移の有無を正確に判断するためには、複数の検査を組み合わせて総合的に診断することが重要です。痛みなどの自覚症状だけでは、転移の有無や範囲を特定するのは難しく、画像検査や血液検査を通じて詳細な情報を得る必要があります。

代表的な検査方法は以下のとおりです。

| 検査方法 | 特徴・目的 |

| 骨シンチグラフィー | 放射性薬剤を用いて全身の骨の代謝異常を調べる。微小な転移も検出しやすい。 |

| CT・MRI | 骨の構造や腫瘍の広がり、神経の圧迫状態を詳細に評価する。 |

| PET-CT | がん細胞の活動性を可視化し、他臓器への同時転移の有無も確認可能。 |

| 血液検査 | 骨代謝マーカー(ALPなど)や高カルシウム血症の有無を確認する。 |

これらの検査を通じて、骨への転移の有無だけでなく、どの骨に、どの程度広がっているか、神経や内臓に影響していないかを把握します。診断結果に基づき、痛みの管理や骨折予防、今後の治療方針が決定されるため、的確な評価が治療の質を左右します。

骨転移の治療法

骨転移の治療は、痛みの緩和や骨折の予防、生活の質(QOL)の維持を主な目的として行われます。患者さまの病状や全身状態に応じて、複数の治療法を組み合わせることが一般的です。

手術療法

手術療法は、骨転移による痛みの軽減や骨折の予防、あるいはすでに起こった骨折の固定・安定化を目的として行われます。すべての患者さまに適応されるわけではありませんが、日常動作に支障をきたすような骨の損傷や、脊椎の圧迫によって神経症状が出ている場合には、手術が有効な選択肢となることがあります。

代表的な手術には以下のようなものがあります。

- 金属や人工関節による骨の補強(内固定術や人工骨頭置換術)

- 脊椎の安定化や除圧術(脊椎固定術・椎弓切除術など)

これらの手術は、患者さまの体力やがんの進行状況を考慮して慎重に判断されます。適切に行われると、歩行能力の維持や痛みの改善に大きく寄与することも多く、生活の質を保つための有力な手段です。術後はリハビリと併用することで、早期の回復が期待されます。

放射線療法

放射線療法は、骨転移による痛みの緩和や病的骨折の予防、神経の圧迫症状の改善などを目的に行われる治療法です。特に、局所にがんがとどまっている場合に効果が高く、比較的短期間で症状の軽減が期待できます。通院で受けられるケースが多いため、患者さまの身体的・心理的な負担を抑えられる点も大きな利点です

照射方法には以下のような種類があります。

| 照射法 | 特徴 |

| 通常の外部照射(X線照射) | 幅広く使用され、痛みの軽減に高い効果がある |

| 定位放射線治療(SRT/SBRT) | 高精度で少ない回数で効果を得られるが、適応症例が限られる |

副作用は比較的軽度ですが、照射部位によっては皮膚の炎症や倦怠感などが出ることがあります。痛みをコントロールし、日常生活を支えるための治療として、放射線療法は重要な選択肢のひとつとして位置づけられています。

薬物療法

骨転移に対する薬物療法は、痛みの緩和や骨の破壊進行の抑制、骨折や高カルシウム血症の予防などを目的として行われます。治療に使用される薬剤には、がんの進行自体を抑えるものと、骨の状態を改善・安定させるものがあります。

主に使われる薬剤は以下のとおりです。

| 薬剤の種類 | 特徴・作用 |

| ビスホスホネート系薬剤 | 骨の破壊を抑え、痛みや骨折リスクを軽減する |

| デノスマブ | 骨吸収を抑制し、高カルシウム血症の予防にも効果がある |

| 抗がん剤・分子標的薬 | 原発がんの種類に応じて使用され、骨転移の進行を抑制する目的で用いられる |

これらの薬剤は単独で使用されることもあれば、放射線や手術と組み合わせて用いられることもあります。

免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫力を高めてがんと闘う治療法であり、骨転移を含む進行がんの補完的治療として注目されています。

近年では、標準治療が難しいケースや、再発リスクが高い患者さまに対して、生活の質(QOL)を保ちながらがんの進行を抑える目的で導入されることもあります。

代表的な免疫療法には以下のようなものがあります。

| 種類 | 特徴 |

| 免疫チェックポイント阻害薬 | がんに対する免疫の抑制を解除し、免疫細胞ががんを攻撃しやすくする薬剤 |

| 6種複合免疫療法 | NK細胞やT細胞など6種類の免疫細胞を組み合わせ、がんを多角的に制御する先進的治療 |

これらは標準治療と併用されることが多く、進行がんと向き合いながら希望を持って過ごすための新たな選択肢として注目されています。

骨転移と6種複合免疫療法

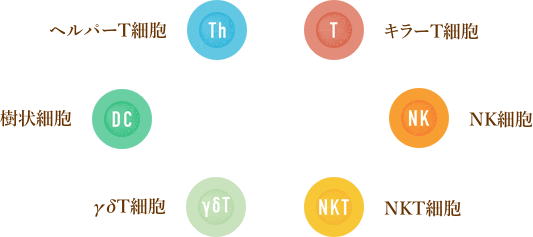

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00