がん免疫療法コラム

高齢者の肺に水がたまった場合の余命とは? 胸水と肺水腫の違いも解説

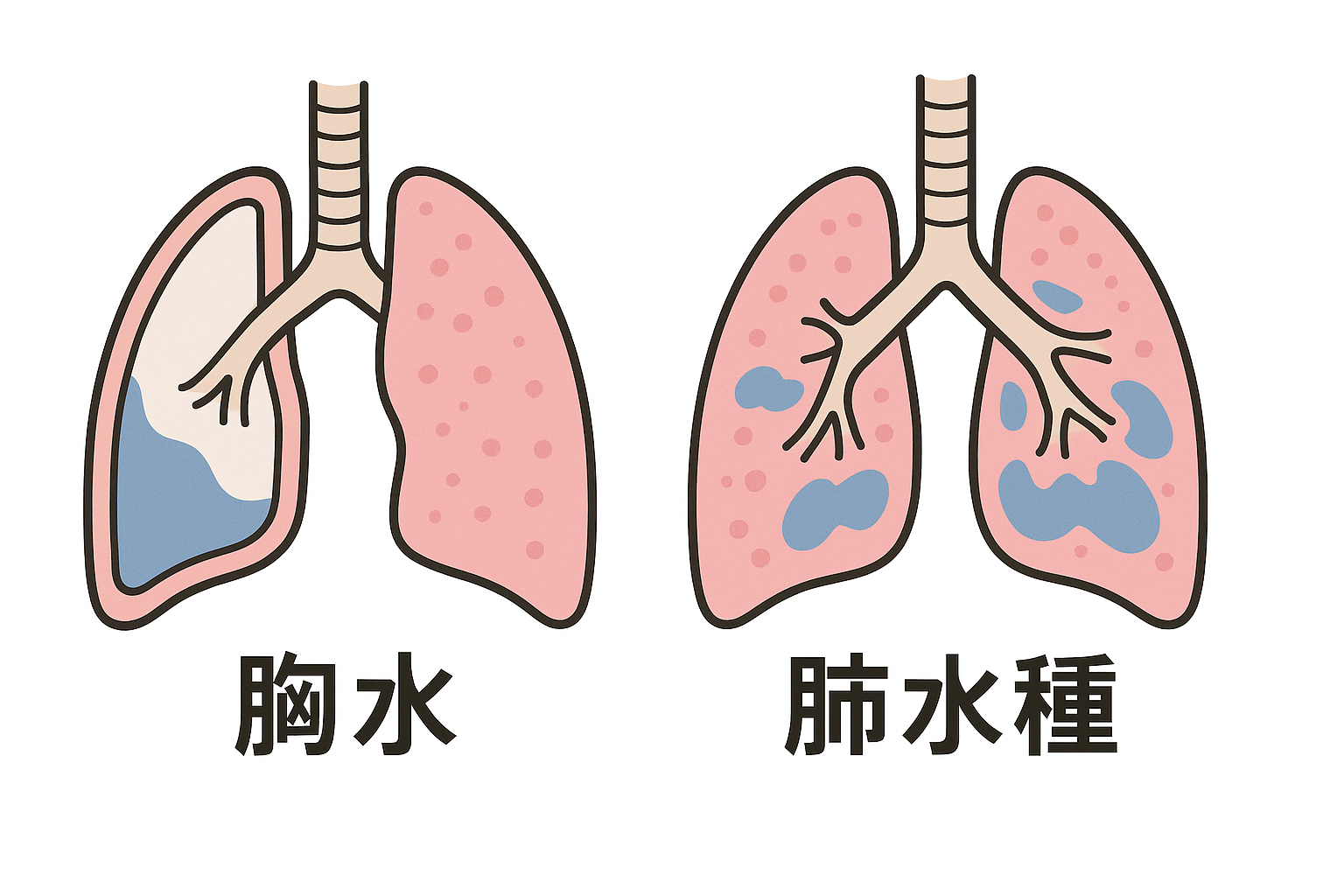

「肺に水がたまる」状態には、「胸水」と「肺水腫」という異なる二つの状態が該当します。

どちらも呼吸機能に深刻な影響を与える可能性がありますが、それぞれ原因や治療法が大きく異なります。

今回の記事では、肺に水がたまる症状として、「胸水」と「肺水腫」の違いについて、高齢者の場合の症状や治療について、わかりやすく解説していきます。

【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

肺に水がたまる」とは? 胸水と肺水腫の基本的な違い

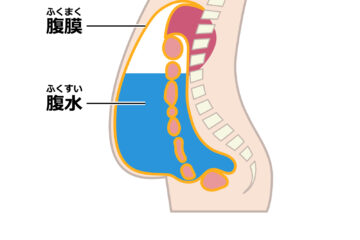

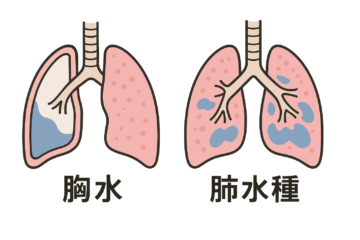

「肺に水がたまる」と一口に言っても、実際には2つの異なる状態を指します。

「肺に水がたまる」状態は、医学的には「胸水」と「肺水腫」に分けられ、それぞれ発生する場所や原因、治療法が異なります。

以下、その違いを解説します。

| 胸水 | 肺水腫 | |

| 水のたまる場所 | 胸膜腔(肺と胸壁の間) | 肺胞(肺の中) |

| 主な原因 | がん、感染症、心不全、肝硬変など | 心不全(特に左心不全)、腎不全、高血圧など |

| 主な症状 | 呼吸困難、胸の圧迫感、咳 | 急激な呼吸困難、咳、泡のような痰 |

| 治療の方向性 | 原因疾患の治療、胸水の排出(穿刺・ドレナージなど) | 利尿剤や酸素投与、心機能の改善が中心 |

いずれも進行すると呼吸機能が大きく低下し、生活の質を損なう可能性があります。

症状の程度や全身状態に応じた個別対応が求められるため、今後の治療方針や生活の見通しについても医師との丁寧な相談が必要です。

以下より、まず「胸水」について、続けて「肺水腫」について、それぞれ解説していきます。

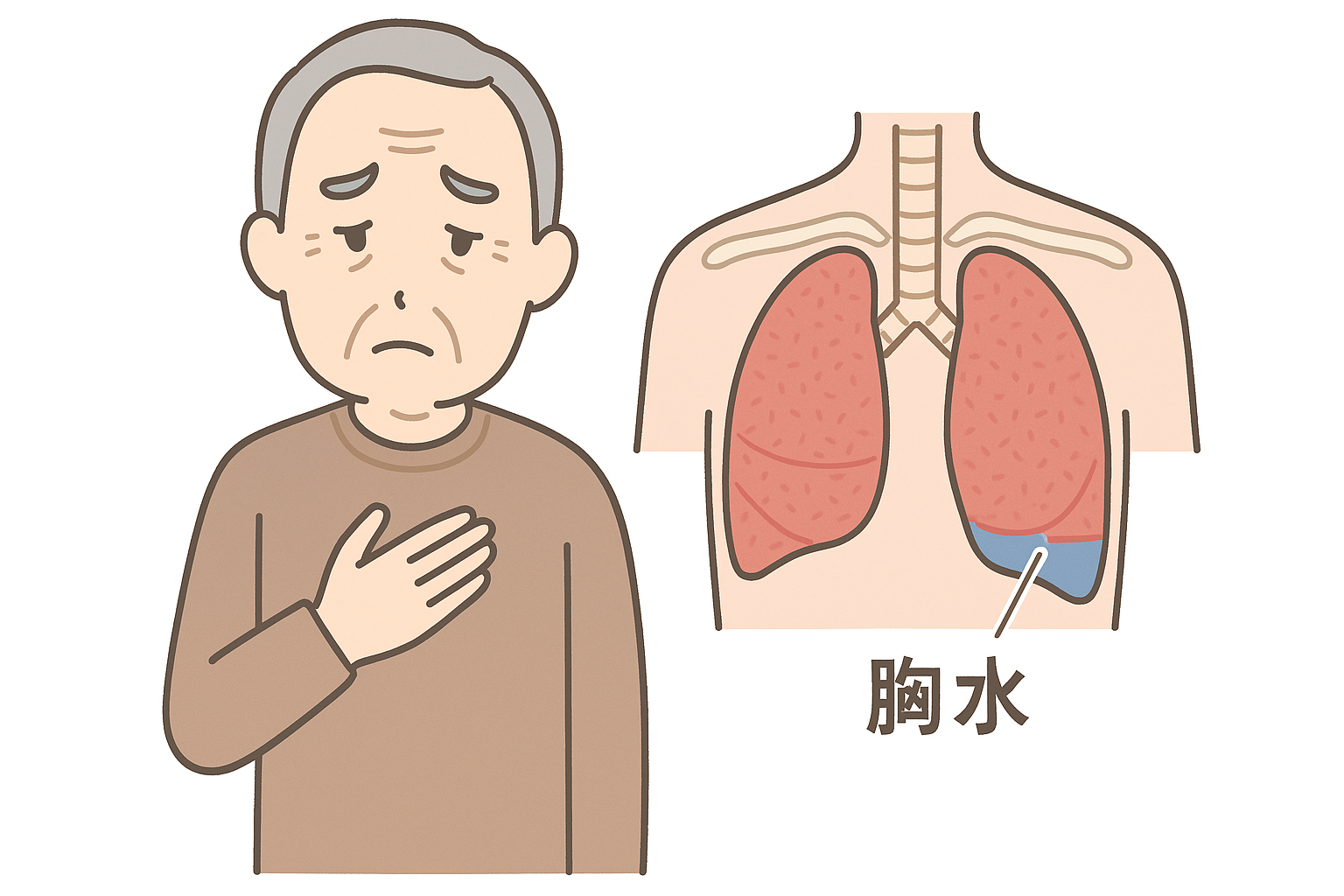

高齢者の胸水

高齢者に見られる胸水は、若い方同様にさまざまな病気の影響によって引き起こされることが多く、呼吸機能や生活の質に大きな影響を及ぼします。

ここでは、高齢者の胸水の主な原因や症状、治療法、そして予後について詳しく解説していきます。

高齢者の胸水の主な原因

以下に代表的な原因を解説します。

| 原因 | 説明 |

| 心不全(特に右心不全) | 血液のうっ滞により胸膜に液体が漏れ出し、胸水(胸腔への水分の貯留)が起こりやすくなる。 |

| 感染症 | 肺炎や結核などにより炎症反応が起こり、胸膜に液体がたまることがある。 |

| 悪性疾患 | 肺がん、乳がん、悪性リンパ腫などが胸膜に転移し、がん性胸水を引き起こす。 |

| 低アルブミン血症 | 栄養状態の低下や肝疾患によって血中のアルブミンが減少し、体液のバランスが崩れる。 |

| 腎不全 | 水分の排出がうまくいかず、体内に余分な水分がたまり胸水の原因になることがある。 |

| 膠原病 | 関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどに伴う胸膜炎により、胸水が出現する場合がある。 |

| その他 | 一部の薬剤や原因不明の特発性胸水など、明確な診断が難しいケースも存在する。 |

高齢者の胸水の主な症状

高齢者の場合は、年齢とともに体力や呼吸の力が弱くなっているため、胸水の症状がゆっくり進むことがよくあります。

はじめは軽い息切れ程度であっても、胸水の量が増えるにつれて日常生活に支障をきたすようになります。

以下に代表的な症状をまとめました。

| 症状 | 説明 |

| 息切れ・呼吸困難 | 胸腔内の水分が肺を圧迫することで、呼吸が浅くなり、少しの動作でも苦しく感じるようになる。 |

| 胸の痛み・圧迫感 | 胸膜が引き伸ばされたり、周囲の組織が圧迫されることで、不快感や鈍い痛みを伴うことがある。 |

| 咳 | 水分の圧迫や胸膜刺激により、乾いた咳や断続的な咳が続くことがある。 |

| 全身倦怠感 | 呼吸効率の低下により、慢性的なだるさや疲れやすさが目立つようになる。 |

| 起坐呼吸 | 横になると呼吸が苦しくなり、上体を起こしていないと眠れない状態。 |

| 胸の膨満感 | 胸に水がたまることで張ったような違和感を覚えることがある。 |

高齢者の胸水の治療法

高齢者の胸水治療は、症状の緩和と胸水の再発防止、そして根本的な原因疾患への対処が基本となります。

全身状態に配慮しつつ、身体への負担を最小限に抑える治療法が選ばれます。

以下に主な治療法を紹介します。

| 治療法 | 説明 |

| 胸水穿刺・胸腔ドレナージ | たまった水を針やチューブで排出し、呼吸を楽にする処置。急性症状の緩和に有効。 |

| 原因疾患の治療 | 心不全、感染症、悪性腫瘍など、胸水の原因となっている病気への治療が並行して行われる。 |

| 胸膜癒着術 | 胸膜の間に薬剤を注入して癒着させ、水が再びたまるのを防ぐ処置。がん性胸水などで用いられる。 |

| 利尿薬の使用 | 体内の余分な水分を排出し、水の量を抑える。心不全や腎機能低下に伴う胸水に有効。 |

| 酸素療法 | 呼吸困難の軽減を目的とした補助療法。重度の息切れがある場合に実施される。 |

治療は個々の体力や病状に応じて柔軟に調整され、QOL(生活の質)の維持も重視されます。

高齢者の胸水と余命

高齢者の胸水における余命は、原因疾患や水のたまり方、再発の頻度、全身状態、治療への反応など、さまざまな要因によって大きく異なります。

特に悪性腫瘍が原因の胸水(悪性胸水)の場合は、がんの進行度合いや治療可能性が予後に大きく影響します。

例えば、がん性胸水を認める場合、統計的には数か月~1年程度というデータもありますが、これはあくまでも一般的な目安であり、すべての人に当てはまるわけではありません。治療により症状が改善し、長く日常生活を維持できるケースもあります。

一方、感染症や心不全などが原因であれば、適切な治療により胸水が改善し、良好な経過をたどることもあります。

そのため、個別の状況に応じた判断と医師との相談が重要です。

以上が胸水についての解説でした。

事項からは「肺水腫」について解説します。

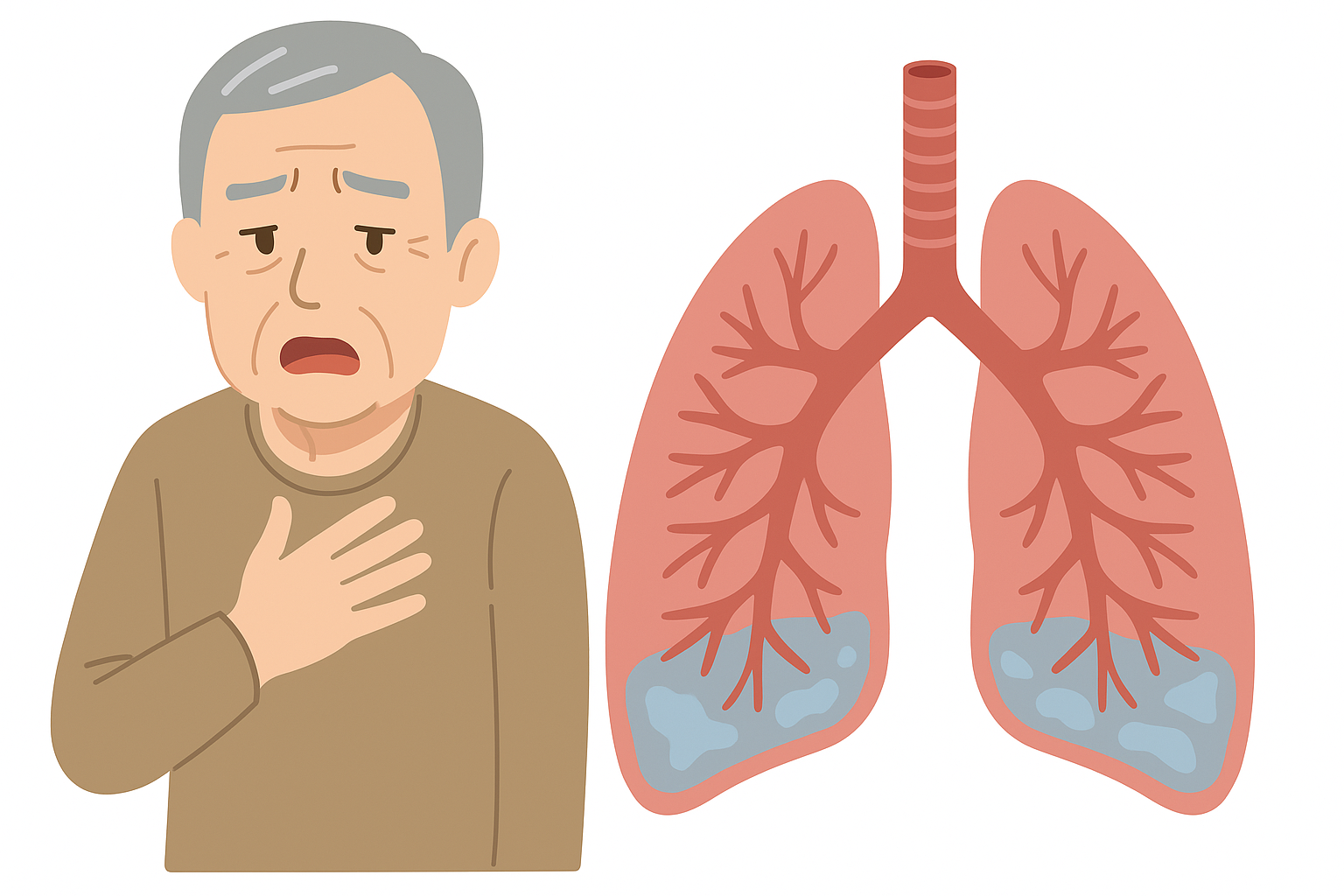

高齢者の肺水腫

高齢者に見られる肺水腫は、心臓や腎臓などの機能低下と深く関係しており、急激に呼吸困難を引き起こすこともある重要な症状です。

ここでは、高齢者の肺水腫の原因や症状、治療法、そして予後について詳しく解説していきます。

高齢者の肺水腫の原因

高齢者の肺水腫は、主に心臓や肺、腎臓などの疾患を背景に発症します。

肺胞に水分がたまることで呼吸が苦しくなるこの状態は、大きく「心原性」と「非心原性」に分けられ、それぞれ原因が異なります。

| 分類 | 主な原因 |

| 心原性肺水腫 | 高血圧、心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈などによる心不全/加齢に伴う心機能の低下 |

| 非心原性肺水腫 | 肺炎、ARDS(急性呼吸窮迫症候群)、腎不全、重症感染症、誤嚥性肺炎、薬剤副作用、輸液過多、低アルブミン血症、脳卒中など |

心原性では心臓のポンプ機能が低下し、肺に血液がうっ滞して水分がしみ出すことで肺水腫が発生します。

一方、非心原性は肺や全身の病気により血管の透過性が増すことで水分が肺に漏れ出るタイプです。

高齢者はこれらの疾患を複数抱えることも多く、注意が必要です。

高齢者の肺水腫の主な症状

高齢者の肺水腫は、急激に症状が現れることが多く、発見と対応が遅れると命に関わる危険もあります。

特に心原性肺水腫では、数時間のうちに急速に呼吸状態が悪化するケースがあり、以下のような症状が特徴的です。

| 症状 | 説明 |

| 急な息切れ・呼吸困難 | 安静時でも呼吸が苦しくなる。夜間や横になると悪化することが多い。 |

| 激しい咳と痰 | ピンク色の泡状の痰を伴う咳が特徴で、肺胞に水がたまっている証拠となる。 |

| 喘鳴(ぜんめい) | 呼吸時にゼーゼーという音が聞こえる。気道内に水分が増えている状態を示す。 |

| チアノーゼ | 唇や爪先が青紫色になる。酸素が全身に十分に行き渡っていない状態を示す重要なサイン。 |

| 不安・意識障害 | 呼吸困難により極度の不安や意識レベルの低下が生じることがあり、緊急対応が必要となる。 |

これらの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが重要です。

高齢者の肺水腫の治療法

高齢者の肺水腫は、呼吸機能が急激に悪化することが多く、迅速で的確な治療が求められます。

治療は、呼吸を楽にすることと、原因となっている疾患の管理を両立させる必要があります。

以下に代表的な治療法を紹介します。

| 治療法 | 説明 |

| 酸素療法 | 酸素マスクや人工呼吸器で酸素を補給し、低酸素状態を改善。重症時には集中管理が必要になることも。 |

| 利尿薬 | 体内の余分な水分を排出し、肺のうっ血を軽減。心原性肺水腫では基本的な治療手段。 |

| 血管拡張薬 | 血圧を下げて心臓の負担を軽減し、肺への血流を抑制。急性期に使用されることがある。 |

| 強心薬 | 心原性肺水腫の場合に用いられ、心臓の収縮力を高めて循環機能をサポート。 |

| 原因疾患の治療 | 肺炎、腎不全、感染症など、肺水腫を引き起こしている根本疾患への対応も欠かせない。 |

| 体位管理 | 上半身を起こした姿勢を保つことで呼吸がしやすくなる。日常のケアとしても重要。 |

高齢者では全身状態を踏まえたうえで治療内容が調整され、無理のない範囲での改善が図られます。

高齢者の肺水腫と余命

高齢者の肺水腫における余命は、単純には語れず、原因となる疾患、肺水腫の重症度、治療への反応、基礎疾患の有無、全身状態など多くの要素が関与します。

特に急性の肺水腫では、数時間以内の対応が予後を大きく左右することもあります。

一方で、心不全などによる慢性的な肺水腫では、心機能の維持状況や合併症の管理が長期的な経過に影響します。

また、がん治療に伴う肺水腫では、がんそのものの進行度や治療効果も大きな判断材料になります。

このように、肺水腫は単独の病気ではなく全身の状態を反映する症状であるため、直接的な余命を予測することは非常に難しく、個人差が大きいのが実情です。

大切なのは、病状を丁寧に見守りながら、その人にとって最善の生活を支える医療を選択していくことです。

高齢者の呼吸困難への総合的なアプローチとQOLの維持

高齢者における呼吸困難は、心不全や肺疾患、貧血、がんなど多くの疾患と関係しており、単一の治療だけでは十分な改善が得られないこともあります。

そのため、症状の緩和と生活の質(QOL)の維持を目標とした総合的なアプローチが重要です。

具体的には、以下のような多面的な支援が有効です。

| アプローチ | 内容 |

| 医学的管理 | 原因疾患の治療、薬物調整、酸素療法、緊急対応の備えなど |

| リハビリテーション | 呼吸リハビリ、体力維持のための運動、姿勢の工夫 |

| 生活環境の整備 | 寝具や室温の調整、移動のサポート、介護者との連携 |

| 心理・社会的支援 | 不安の軽減、意思表示支援、家族とのコミュニケーションの促進 |

病状の進行があっても、適切なケアを通じて穏やかな生活を続けることは十分に可能です。医療・介護・家族が協力し合うことが、呼吸困難と向き合ううえでの大きな力となります。

胸水の根本治療とがんの新しい治療法:免疫療法

ここまでの内容から、胸水と肺水腫の違いについて、よく理解できたと思います。

特にがんを原因都することが多い胸水の治療では、近年免疫療法が利用される機会が増えています。

その中でも、もともと私たちの体に備わっている免疫システムを活性化させてがん細胞を攻撃する、6種複合免疫療法が注目されています。

以下、6種複合免疫療法について、さらに詳しく解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00